|

三宅甘えるなの暴言

石原都政の民主化を |

|

| 420人が参加した都議会開会日行動(東京社保協・成平さん撮影) |

|

| 木下委員長 |

2月3日の「三宅島帰島一周年 感謝のつどい」で、あいさつに立った石原都知事が「オートバイのレースなどのイベントをやれば復興のカネはすぐできる」とか、「復興のアイデアは出すが、国や都にカネを出せなど甘ったれちゃいけない」、「村議会の馬鹿ものども」など暴言を吐き、ひんしゅくをかいました。

この「集い」には昨年、住宅復興ボランティアにとりくんだ東京土建も招かれ木下委員長が出席していました。木下委員長は「都民のいのちとくらしを守る責任をもつ都知事としてあまりにも情けない発言であり、石原知事の正体・本音が露骨に出たものだ。組合がとりくんだボランティアをおとしめるようなもので、私もはらわたが煮えくりける思いで聞いていた。私たちも石原知事のおかしな発言や行動にはきちんと批判していくべきだ」と怒りをあらわにしています。

このような状況をうけて、2月22日の都議会開会日行動には全都から420人(東京土建から140人)が参加し、福祉切りすての都政の流れを変えて、都民の声に応える都政を実現しようと誓いあいました。 |

|

ゼネコン住宅企業

従事者の会「PAL」結成 |

権利学んで情報を交換

建設産業民主化のケン引車に |

|

| PAL結成総会 |

【本部・白滝誠記】

「歴史的なたたかいの緒についた、誇るべき状況が生まれ、全国的な励ましを与える」‐全建総連・宍戸賃金対策部長から高い評価を含む激励を受け、野丁場・住宅企業現場の第一線で働く仲間の組織、PAL(パワフル・アクティブ・リーダーズ、パル=仲間・友の意味)が2月26日渋谷区内で結成総会を迎えました。

この会は産業民主化運動を牽引車ともなるべき組織として、現場の情報交換と建設労働の諸権利・諸制度などを学び合い、仲間の親睦をはかること目的にしています。

総会では木下委員長のあいさつに続き、建交労中央執行委員長佐藤陵一さんの「野丁場における運動と組織化」をテーマとした記念講演では建退共制度と就労確保の重要さを強調しました。

就任のあいさつに立った初代会長は、「現場は変えることができる、しかし会社側の代弁者になってしまっては何も変わらない。PALの役割はそこにある」と、仲間を急速に増やし運動を強めることを訴えました。

第二部のレセプションでは、組合運動の新たな船出を祝い、さらなるとりくみの強化に向け参加者の交流をはかりました。

|

| 宮田賃金対策部長 |

PAL確立は重要

各支部で加入進めよう

賃金対策部長 宮田清志

私たちが20年の実績を積み重ねてきた大手企業交渉を前進させ、現在の低賃金・低単価、劣悪な労働環境・条件を改善させるにはPALを確立・発展させることがどうしても必要です。

PALに参加した組合仲間は現場で結集を進めていきます。各支部でも現場訪問活動を活発に行なうとともに、あらゆる機会にゼネコン、住宅企業従事者のPALへの加入呼びかけを強めてくださるようお願いするものです。 |

|

| 順調な「春一番拡大」 |

| HPや携帯サイトに問合せも |

「春一番拡大」の前半(2月)は、28支部が統一行動にとりくみ、過去最高の911人の成果をあげました。

年間拡大到達では、渋谷支部の2・77%を筆頭に10支部が1・5%以上、1%以上の支部が22支部と順調に成果をあげています。

特徴は組織内の事業所からの加入が多いこと。本部のホームページや携帯サイトからの「資料請求」や「加入希望」が50件をこえ、昨年の2倍近くに増えていることがあります。

支部では「29人の事業所の拡大に成功」(中野支部)、「事業所からの問合せと支部への直接来所が増えた」(江東支部)などがあります。

この勢いをさらに加速させ、春の拡大月間を成功させるため、(1)3月の支部・分会執行委員会で目標達成の意思統一、(2)役員・書記局の昼間行動、土日行動、(3)アスベスト対策や土建国保、どけん共済などを前面に訪問、案内の仕掛け、(4)業務学習やミニ学習の全分会開催などにとりくんでいきます。 |

|

| 新たな前進を誓いあう |

青年部第49回定期大会

7分散会で討議

支部越えた交流も深める |

| 2月26日、東京土建本部青年部は49回定期大会を渋谷フォーラムエイトでおこない、また、主婦の会は日本教育会館において第40回総会をおこないました。昨年の拡大運動で前進した組織を生かして、さらに仲間の要求実現に奮闘することを誓いあいました。 |

|

| 神奈川・埼玉・千葉土建から連帯のあいさつも |

「充実した青年部の年間活動の計画と実施で、仲間のつながりをおおいに深めよう!」をメインスローガンに、青年部第49回定期大会を2月26日、渋谷区で開催し、代議員・来賓など115人が出席しました。

議長に木村美紀さん(足立)、高山清仁さん(西多摩)を選出して議事をすすめ、大田部長の開会あいさつ、来賓あいさつでは組合から木下中央執行委員長、神奈川土建・埼玉土建の各青年部から、東京土建青年部のすぐれた経過とさらなる前進への期待がのべられました。

午前は議案提案を行ない、午後は7つの分散会に分かれて支部青年部活動の交流や仕事・くらしなどについて活発に討論。全体会では議案の採択と、新年度の役員を選出。部長に大田隆樹さん(村山大和)を選出し、新体制で活動の前進を誓いあいました。

5時30分からは「仲間のつどい」で交流。参加者は支部を越えた交流と青年部活動を前進させる決意を固めるとりくみとなりました。 |

本部主婦の会第40回総会

2万4千めざす

全分会に主婦の会を作り |

|

| 255人が参加した主婦の会総会 |

2万2203人の組織となった東京土建主婦の会第40回総会が、2月26日、日本教育会館に代議員134人、来賓6人、本・支部の担当役員、書記等総勢255人が出席して開催されました。

告坂書記長はあいさつで、国保予算要求闘争の成果を確認し、小泉構造改革による医療保険の全面改悪、補助制度の見直し攻撃で、区市町村国保など大幅な保険料引き上げが避けられない情勢です。土建国保は拡大した力と内部の努力で小幅な値上げに抑えることができました。新年度も組織拡大に協力をお願いしたいと訴えました。

また、週刊金曜日の北村肇編集長から「新聞・テレビでは“真実”はわからない」と題する講演で、ホリエモン事件を仕掛けた“真犯人”など興味深い話で学習しました。

総会は、05年度の経過と決算、06年度の方針および予算案を若干の質疑の後、全体の拍手で承認されました。また佐々木会長(再任)をはじめ新役員を選出し、主婦の会の歌「母ちゃんパワー」の大合唱で閉会しました。 |

|

| 村山大和が市民集会 |

| 消費税増税に怒りわく |

|

| 写真は「武蔵村山市民集会」にて |

【村山大和・書記・市川秀夫記】

2月17日午後7時より、東大和中央会館において「くらし・平和を守る、東大和市民集会」が開催。

これは「税金が高い」「高齢者をいじめるな」など悪政に怒りを持った市民のあつまりである、東京土建・民商・年金者組合など8団体が協同して開いたもので、出席者は125人(東京土建70余人)でした。

主催者代表の村山大和支部横谷荘壱委員長から「憲法問題や増税などしっかり勉強していきましょう」と呼びかけました。

集会は、各団体、各分野における現在の労苦、困難、理不尽な行政に関する報告があり、続いて「消費税をなくす東京の会」事務局長の川上允さんの講演を聞きました。講演の前半は紙芝居屋のいでたちによる熱演は、わかりやすく消費税の現状がよくわかりました。

後半の講演も、理屈よりも現状にもとづいた内容で、目からウロコの落ちるような話で、参加者はあらためて消費税に対する怒りを再認識し、各組織でさらなる運動の強化をすすめることを意志統一しました。

なお、2月23日には引き続き「武蔵村山市民集会」を開きました。 |

|

| 江戸川春闘決起集会 |

「5万円賃上げを」

春闘要求を区民に訴え |

|

| 青年や他産業の仲間の訴えは切実なものばかりでした |

2月22日「雇用・くらし・いのち・憲法・教育基本法を守れ!」06春闘勝利江戸川総決起集会が江戸川区総合文化センターにおいて開催。350(東京土建300)人が参加しました。

主催者の宮沢春闘共闘議長は「規制緩和と勝ち組・負け組を作る政治から、安心・安全のもうひとつの日本を作るため奮闘しよう」と呼びかけました。

職場からの報告では、JMIU日本ロール製造支部から「青年労働者から5万円賃上げしなければ結婚もできない」という要求、都教組江戸川支部は「石原都知事の異常な教育介入とオリンピックのための1000億円の積立をやめて教育の充実と福祉の充実を」、東京土建江戸川支部は「公契約条例制定やアスベスト被害者の労災に準じた救済とアスベストのない社会を目指すたたかい」を報告。集会は春闘アピールを採択してデモ行進。提灯をかかげ春闘スローガンを唱和しました。 |

|

メディアと真実

ドキュメンタリー作家 森達也 |

| 中立、公正、不偏不党。マスコミが掲げる原則ですが、公正な中立点などはありえません。昨年の総選挙での小泉圧勝もテレビを中心にしたメディアを駆使した選挙戦術の勝利であることが指摘されています。テレビを中心にメディアの現状と危険性を、ドキュメンタリー作家の森達也さんが語りました。(昨年12月の連合通信社「情報懇話会」での講演を、編集部の責任で再構成しました) |

|

| ファルージャでは民間人も多数殺された |

「やらせ」より問題

小数点以下の事実の切捨て

メディア、特にテレビはわかりやすさを追い求めます。特に最近はリモコンが普及して、ちょっとでも話がまわりくどいと、チャンネルを変えられてしまうようになりました。だからある事件、現象、人間をいかにわかりやすく伝えるかを、テレビは一番重視してきたのです。

その結果、事件とか事象をあえて数値化します。39・824をテレビが伝える時は、端数を四捨五入して40・0にするのです。被害者はかわいそう、加害者は憎むべき敵、これは白、これは黒。その間にあるものには、テレビ的には意味や価値がないのです。39・824を40・0にするためには本来ない0・176をしこむのです。知りあいや役者に台本通りやってもらって撮るわけです。

非常に稚拙ですが、テレビ側は四捨五入のマニュアル通りやっているわけで罪の意識はあまりない。ですから「やらせ」が発覚しても謝罪しますが、何が悪いのかよくわかっていませんから、何度も同じことをやってしまう。

事実の切り上げ「やらせ」はたわいないケースが多いのですが、問題は切り下げです。ある事実を消してしまう、こちらの方が僕は問題が大きいと思います。殺人は悪いことであり、司法できちんと裁くべきですが、なぜ殺人になったのか、どんな思い、葛藤があったのか、さまざまな要素が小数点以下にあるのに、今のメディアは全部切ってしまうわけです。

もっと深刻なケースがあります。2年前、イラクのファルージャで米軍が一掃作戦を展開し、五千人のイラク人が殺されました。その時、アメリカのテレビクルーがモスクの中で伏せている一般市民を射殺したシーンを撮影し、放送し、大問題になりました。

戦争にルールあるとの幻想

僕は大騒ぎになったのが不思議でした。最前線の兵士はいつ自分が撃たれるかわかりませんから、動くものは反射的に撃つんです。それに怒るというのは、戦争のイメージがルールにのっとってやっているかのような錯覚を僕たちがもちはじめているからです。戦争がとても残虐なもので、ルールなんか成り立たないのに、テレビによってイラクの戦争が報道されて、想像力を奪い、戦争のイメージを矮小化しているのです。

|

森達也さん

森達也さんはフリーランスのドキュメンタリー作家。オウム事件や放送禁止歌のドキュメンタリーを監督。最近では著書「悪役レスラーは笑う」(岩波新書)が話題に。 |

ファシズムに道開く

想像力を奪うメディアが

ファシズムは20世紀初頭に突然、同時多発的に生まれました。なぜか、この答えもメディアです。

1895年にフランスのルミエール兄弟がはじめて映画をつくり、20年後には世界中にひろがりました。さらに1915年、アメリカがラジオの試験放送を開始し、すぐに世界に普及しました。どちらも1920年代、イタリアでムッソリーニがファシスト党を作り、ドイツではヒトラーのナチスが第一党になり、日本は軍国主義化への道を加速します。

最近、よく「メディア・リテラシー」といいます。日本語にすると情報や報道を批判的に、主体的に読み解く、あるいは吸収するという意味です。「リテラシー」のもともとの意味は、識字つまり「読解」です。19世紀以前の文字を読めない人が多かった時代には多くの人にとってメディアは意味がなかったのです。

ところが、映画ができラジオが放送されるようになると、文字が読めなくても、特定の思想が伝達できるようになったのです。

ナチスのナンバー2のヘルマン・ゲーリングは「戦争屋」と呼ばれた残虐な人間ですが、彼はナチスを裁いたニュールンベルグ裁判で次のように証言しています。

「もちろん国民は戦争など欲していません。ただし、戦争を起こすことは簡単です。『今君たちは攻められているのだ』と危機感をあおり、それに反対する平和主義者に対しては『お前たちは国の利益をそこなっている』と恫喝すればいいのです。こうしたら、戦争なんか簡単に起きます。これはドイツだけではありません。イタリアもアメリカも日本も、全部一緒です」。ゲーリングのこの言葉はとてもリアリティがあると思います。

この場合考えなくてはいけないのはゲーリングの言うようにするためには、メディアが必要なのです。ですから、ちょうどこのとき始まった映画とラジオという二つのメディアがファシズム形成にとても大きな役割を果たしました。

それから、70、80年すぎました。映画とラジオが融合した、とてつもないメディアが生まれました。テレビです。テレビはこの二つの長所をミックスして、さらに何千倍、何万倍のマーケットを持つとてつもないメディアです。化け物です。その化け物と僕らは共存しているわけで。これはとても怖いのです。でも、僕の経験ではテレビ業界にいる人で、そういう意識を持っている人はほとんどいません。いかにメディアが危険な存在であるかを知らなすぎます。

僕らはメディアとは切り離して生きていけませんから、いかにテレビ、マスメディア全般をうまく使うかということが大事なのです。

危険なオウム事件後の「異物排除」の風潮

「オウム事件」以降この10年、日本が変わってきたと思います。集団の中で「異物排除」の風潮が強まっています。学校のいじめと一緒で異物に対して攻撃して安心感や連帯感を持つようになったのです。

ですから、「イラク派兵反対」のチラシまきが住居侵入で有罪になり、トイレに戦争反対と書いたら建造物損壊で逮捕された。以前にはこんな事例、判例はありません。「オウム事件」以降、危機管理、セキュリテイが進むことで、違法なことがどんどん合法化されました。過剰な危機管理は社会をこわすのです。

また、仮想敵を見つけて先制攻撃する、石原とか小泉みたいな威勢のいいことを口にする政治家が、強い人気を得ています。これは国民全般が強いもの、頼れるものに従属すということで、ファシズムの始まりだと思います。 |

|

| 外務省元局長が「沖縄密約」認める |

「けんせつ」新年号でも報道した、西山太吉さん(元毎日新聞記者)が暴露した1972年の「沖縄返還協定密約」を、政府は一貫して密約を否定していましたが、交渉の実務責任者であった外務省元アメリカ局長の吉野文六さんが密約を認める発言をしました。

そして、西山さんの訴えについて「『情を通じた』との起訴で、国民の知る権利を訴えていたメディアの流れが変わり助かった」と、マスコミの問題の本質をはずれた興味本位の報道が、結局、政府=権力を支える役割を果たしたことをしめしました。

また、アメリカ公文書によって「密約」が明らかになった2000年になっても、河野外相(当時)から、密約を否定するよう要請されたことものべ、真実をねじまげる政府の体質が変わっていないことも明らかにしました。 |

|

地場工務店の出番です

住宅リフォーム市場の展望と営業指針 |

お客様の生涯の面倒みる

設計、施工、サービスの質上げて |

| 私が住宅リフォーム業界をどう見ているのかについてお話しいたします。私は、20数年間に渡って内外から住宅リフォーム業界と関わってきておりますが、「今ほど激しい競争が起きている時代はなかった。これは、まさにリフォーム戦争といえるだろう」と思います。 |

|

石原孝司さん

東急不動産、東急ハンズ総務部長、東急アメニックス常務取締役などを経て住宅リフォーム研究所所長。 |

この戦争の争点は、2つあります。1つは、「陣取り」です。商圏内のOB客を中心に、自社のお客様としてきちんと確保する争いです。「お客様を囲い込んでしまう。他のライバルがきても手をふれさせないくらいきちんと自社のお客様にしてしまう」という意味です。2つ目は、この業界の本格的な活性化に備えるための「体制整備」です。

私は、リフォーム業界が活性化するのは2007年以降だろうと思っています。いわゆる「団塊の世代」、昭和22年〜25年生まれの人たちが約1、000万人いらっしゃいますが、この方々が定年を迎える時期が2007年以降であり、この人たちの退職金の一部は間違いなくリフォームに回るはずだと予測されているからです。

今、住宅市場は完全に構造が変化したといえます。これまでは新築中心の市場であったのですが、新築の中身は建て替えに代わり、リフォームが中心に座りました。新築とリフォームの2本建てで会社経営を進めるのが安心経営だと思います。

日本の既存住宅は、約5、400万戸になりました。これが、たとえば水回り工事が15年に一度必要だとしてみると、1年間に360万戸の水回り工事が発生することになります。2010年の新設着工戸数は100万戸前後でしょうから、その3・5倍ものリフォーム工事が出るのです。そう見れば、「リフォーム事業を粗末に扱うべからず」となるでしょう。しかも、国の住宅政策も新築オンリーから「住宅ストック重視」となり、リフォーム事業の支援に切り換えてきていますから、その波に乗ることが大切だと考えます。

地縁、人脈、施工力

地域に根ざす強み発揮する

また、「この仕事こそ皆さん方に向いている」ということも大切です。つまり、「地域に根ざした仕事をやっている人たち向けの仕事だ」ということです。

それは4点あると思っています。1つ目は、文字通り地域に密着しているということです。2つ目は、そこから生まれる人脈や人間関係の力です。3つ目は、小回りがきく人が多いということです。そして4つ目は、最も重要である、施工力を中心にした技術をお持ちだということです。

この4つの強みを発揮・発展させることが大切ですし、振り返って見れば、我々の先輩はそういう強みを発揮して、新築を建てた後、当時は増改築といっておりましたが、その分野でもお得意様を確保してきた、そういう歴史だったと思うのです。

ところが時代は変わりました。私は「1軒家を建てたら一生涯面倒を見続ける仕組みを作ることしか、生き残りの道はない」と考えています。それは、(1)設計の品質、(2)施工の品質、(3)サービスの品質、(4)担当者の品質をそれぞれ向上させることだと思います。

大手はスピード対応

生き残りの猶予はあと1年

|

| 現場で働く大工さん |

生き残りの第1番目の「設計の品質」とは、お客様の多様化・高度化した要求に応じられる設計能力を持ち、満足していただける提案をできるのかどうかというのがきわめて重要な条件です。ぜひ設計提案力を持つよう努力してください。

たとえばインテリア・コーディネーターの資格を持っている4万5千人の人たち(8割は女性ですが)に外注して設計提案してもらう方法でお客様に満足していただくことも可能だと思います。

第2番目には、「施工の品質」という問題です。この分野は皆さんが一番得意な部門かと思います。しかし、この業界は競争が激しくなっているだけに、これまで以上に皆さんの技術を向上させることは必要なことと思っています。

第3番目が、「サービスの品質」です。「文化シャッター」という会社はスピードを重視しており、「お客様から問い合わせがあったら、40分でかけつける」ということを最高度に大切にしています。皆さんもサービスの決め手をお持ちになることが大切かと思います。

第4番目には、「担当者の品質」です。人材育成をないがしろにはできません。リフォーム分野にハウスメーカーが本格的に参入して、今必死で巻き返しを図っていますが、そう簡単にお客様を獲得することはできていません。

しかし、ハウスメーカーの一番恐ろしい点は「営業力が抜群」なのです。ですから、必ずOB客を自分のお客様にすることに成功するでしょう。そして、それが一段落すれば、必ず皆さんのOB客のところに顔を出し始めるでしょう。

したがって、皆さんはその前にOB客の囲い込みを完了させておいていただきたいし、これがあと1年間の猶予なのだということです。その後には、「営業力を持ったハウスメーカーや地域ビルダーが、皆さんの顧客を狙って襲いかかるだろう」というのが、私の見方です。

|

| 東京土建の住宅相談は好評です |

単価安いが長く続く

年100件で粗利益1千万

旭化成が、アンケートで「24年間住んだ家のリフォーム工事にいくらお金を使いましたか?」と聞いて、それを1年で割ったら「36万円」という数字が出てきました。

これを聞くと、今まで新築1本できた方の中では「じゃあ、俺はリフォームなんかやらないよ」という方が圧倒的だと思います。何しろ単価が違います。数千万円に対して、数十万円です。

リフォーム工事はこんなものです。リフォーム業界では、高いところでも平均単価は80万円程度です。業界全体では、平均50万円くらいのものでしょう。しかし、100軒のOB客をきちんと管理でき、「必ず俺のところにくる」というお客様を持っていたとすれば、1年間に3、600万円となります。粗利率を28%とすれば、利益はちょうど1、000万です。毎年100軒のお客様からコンスタントに注文を受ければ、1、000万の粗利が出るのです。300軒に広がれば、3、000万になります。きちんと管理ができれば、これがコンスタントに入ってくるのです。だから、私は「リフォーム事業というものは、たしかに単価は低いかもしれないが、定期的で細く長くという仕事なのだ」と申し上げています。

|

| 地域に生きる職人の腕は最大のセールスポイント |

設計力と施工力みせる

現場見学会は有力な宣伝方法

私がおすすめする宣伝が4つあります。1つは、「現場見学会」です。これは、皆さんの設計力と施工力を見ていただける一番よい方法です。お客様によっては、契約前に約束しておくとよいと思いますが、その場合には「3万円まける」とか「5万円まける」といってもよいでしょう。

ただ、現場見学会の際に大切なことがあります。見学にきたお客様に必ず手袋を貸してあげてください。そして、小さなお子さんは入れないことです。子守りの女性を1人雇っておけばよいのです。

これと似たものとして、「完成披露パーティー」があります。施主である奥様の知り合いをお招きしてやっていただくのです。パーティーですから、食事でも軽食でもよいのです。その時、必ず写真を撮っておいてください。それを後で戸別訪問して渡すのです。

出張相談会や各種セミナー

次に、「出張相談会」です。店のある地域を離れた場所で出張相談会と銘打ってやること、つまり、我々がお客様に一歩近づいていくことが大切ですし、やれば必ず反応があります。そういう機会を月に1〜2回作ることも大切です。

次は、「現場見学会」です。これは今後、ますます重要になっていきます。いくらパンフレットやカタログを見ても、現物の迫力にはかないません。もっといえば、私はこれに加えてインテリアセミナーやリフォームセミナーをおすすめします。

皆さんは、設計力や施工力自慢の方々ですから、ご自分の家を中心にしたセミナーのような催しをやっていただけばけっこうだと思います。得意の分野でやればよいと思います。それと、ホームページの開設は絶対にやってください。ただし、せっかく作ったのならば、2ヵ月に1度くらいは更新してください。また、アクセスできやすい方法を使ってください。たとえば「リフォネット」に入るなどして、そことリンクして他からアクセスしてもらえるようにすることが大切です。

増改築相談員等資格を活用する

次は、「資格の活用」です。

もしお持ちにならない方がいらっしゃれば、増改築相談員の資格はぜひ持たれた方がよいと思います。これとマンションリフォームマネージャー、加えて、福祉住環境コーディネーター。「資格を取ったが、あまり効果がない」といった話をよく聞きますが、名刺に書いて、「かくかくしかじかの資格です」と自分から積極的に説明していくことが大切なのです。

特に今、悪質業者問題で揺れている世間に対しては、そういう資格の有無が信用していただけるかどうかの境目となります。

最初のリフォーム仕事獲得が鍵

主導権握る女性ねらい

新築後5年で12%の人がリフォームの発注をしているというのです。私は、これはすごい数字だと考えています。

金額的には大したことないでしょうが、そんなことは重要ではありません。「最初の仕事をいただけるかどうか」がその後にお客様になっていただけるかどうかの分かれ目なのであり、最終的には生涯を通じての顧客関係へとつながるのです。

次に、家族を「個々人の集団」と見て、その家族構成を分析することです。ある家について、「おじいちゃんが70歳を越したけど、まだバリアフリーにしていないな」とか「子どもが2人いるし、子ども部屋を2つ作りたいと思っていないかな?」など。これは地域密着店だからできることなのです。

次に、「女性がリーダーシップを持っている」という事実についてお話しします。

リフォームでは、女性がリーダーです。「使い勝手が悪い」「こうしてほしい」という人は、そのほとんどが奥様です。しかし、お金はご主人が出すのです。最初の現場調査の段階では奥様だけでもよいのですが、設計提案をする段階では必ずご主人に同席してもらうことが重要です。

私は、可能ならば女性を有効に使うことが、今後この事業にとってよいことだと思います。また、それについては、外注でインテリア・コーディネーターを使ってもよいとも思うのです。

もう1つ、これは今、私が強調していることなのですが、「現場調査に行く時には、必ず自分用のスリッパをお持ちください」ということです。

我々は、お客様にとって客でしょうか? 来客用のスリッパを当たり前のように借りているのではないでしょうか?スリッパ持参で「あの会社は気をつかっている」ということになるのです。よいことで目立って、評判になっていただきたいのです。

価値再創造の事業

住まいの復活に誇りを

最後に、私は「リフォーム事業は価値再創造事業だ」と思っています。住まいをもう一度、クリエイティブに復活させる、夢があり、誇りの持てる大切な事業であり、これからの日本経済の中でますます重要な分野になると思っています。このリフォーム事業で皆さん方が本当に力を合わせて、新たな住宅リフオーム事業の構築に向けて業界でリーダーシップを発揮していただくことを期待しております。

(1月26日・住宅デー活動者会議での講演から) |

|

| 狩野光男さん描く東京大空襲のパネル |

|

| 自作の絵をもつ狩野さん |

東村山市にお住まいの狩野(かのう)光男さん(画家・75歳)は、3月10日の東京大空襲で両親と妹2人を亡くしました。先祖は江戸狩野派の絵師。昨年東京大空襲60周年に寄せて、23枚のパネルセットを完成させました。

狩野さんは「よく戦前のご苦労で今日があるといいますが、何が尊い犠牲なのでしょうか。本当はムダ死にだったのです。その無念さを少しでも後世の人に伝えることが、生き残った者の義務と思っています。記憶が生なましくて、私も58年間沈黙の期間がありましたが、生き残った自分の使命を自覚してから堰(せき)を切ったように描きはじめました」と語ります。

狩野さんのパネルは、1セット2千円。申込みは、(株)きかんし 電話5534・1134 第1営業部企画課 |

|

西多摩

核も基地もいらない 横田基地を考える集い |

【西多摩・配管・小舟保雄記】

2月5日「核兵器廃絶と横田基地を考える西多摩の集い」が羽村産業福祉センターで開かれ、120人余の参加がありました。

石塚幸右衛門瑞穂町長より「石原知事の横田基地軍民共用化に対し、飛行直下の瑞穂町は断固反対し、今後も町民を脅かす計画はどのようなものであっても容認することはできない」とのメッセージが届きました。

国際問題研究家の新原治さんが「強化される戦争拠点としての横田基地の危険な役割」と題し、イラクと直結した基地の住民生活を犯す米軍の横暴をスライドを使い講演しました。米兵による八王子の小学生ひき逃げ事故は、本当に腹立しい限りです。その上、今また米軍の「再編強化」で、その経費まで私たちの血税を使うのは絶対に許せません。基地を撤去しない限り、住民の安全も世界の平和も守れないと痛感します。

国民平和通し行進者の西多摩支部組合員の清水梅夫さん、被爆者の文野誠治さん、新横田基地公害訴訟団の訴えもありました。 |

|

憲法改悪許さない

ラブ・ピース・イン目黒 |

【目黒・書記・首藤甲二記】

2月25日、目黒区民センターで「みんなでつくろう平和のつどい2・25ラブ・ピースinめぐろ」が行なわれ、約150人が集まりました。

目黒原水協と都教組の呼びかけで、「平和を守る、核兵器廃絶、憲法改悪を許さない」という一致点のもとに実行委員会がつくられ、目黒区内の多くの人に平和を呼びかけ、憲法を守る大切さを広げていきたい、と準備が進められてきました。

東京土建目黒支部からも会の呼びかけに役員を派遣してとりくみ、竹のこ会の役員による戦争当時の品を展示、組合員のお兄さんの遺書が朗読劇に構成されステージで演じられました。また、主婦の会では200食のすいとんを作り来場者に試食をしてもらいました。

つどいでは子ども向けにアニメ映画「ぞう列車がやってきた」が上映され、憲法9条の会の事務局長である小森陽一さんの講演がありました。一人ひとりができるあらゆる努力を、いますぐ始めましょうと訴えられました。 |

|

ボウリング大会

優勝の調布緑ヶ丘分会 |

| 後継者対策部の役割を実践 |

|

| 後継者対策部主催のボウリング大会 |

|

| 荒井さん |

本部後継者対策部主催のボウリング大会に調布支部緑ケ丘分会の塚田分会長と七木田正見さん、望月さん親子が参加し、団体の部でみごと優勝しました。

【調布・左官・荒井欣輝記】

私も支部後継者対策部長となって初めてのとりくみで、いかに後継者対策を進めていこうと手さぐりの状況から始まりました。

緑ケ丘分会は支部予選を圧勝して勝ち抜いたチームで、塚田分会長と望月さんのオジサン軍団もハイスコアで、まさに後継者を助ける役割をはたしました。

4人とも仕事も遊びもハンパじゃない人たちで、ボウリング大会を通じて親子交流と後継者対策の一石二鳥のとりくみとなりました。

助けていただいた後継者対策部員のみなさんに感謝するとともに、仕事の伝統を守る後継者、組合の次の役員となる後継者対策となるようがんばります。 |

|

| 西多摩の武藤さん 在来工法でログハウス造り |

|

| 武藤圭太君(中央)の作ったベンチ。左は父親の利弥さん、右は祖父の忠次さん |

【西多摩・書記・大野史通信員】

青梅市成木の山あいに作業場をかまえる西多摩支部の武藤利弥さん(大工・43歳)は、ログハウスの建築にたずさわるようになって10数年。現在は、仕事のほとんどをログハウス作りがしめています。

武藤さんの手がけるログハウスは、丸太を横組みにするタイプではなく、在来工法の柱梁に丸太を使用するポスト&ビームと呼ばれるスタイルです。使用される丸太は多摩地域や東京近県で伐採されたもので、武藤さんは「地元産材を使う人が増えてほしい」と語ります。

実は武藤さんのお父さんの忠次さんも現役の大工で、組合員歴は25年。そして3代目として期待される武藤さんの長男、小学6年生の圭太君もまた職人の道を歩もうとしています。

圭太君は幼い頃からお父さんの仕事を見て育ち、小学校に入学する頃には道具をいじり始め、今では立派なテーブルや椅子を作り上げるほどの腕前になりました。将来が楽しみな圭太君です。 |

|

| おくにことばで語る今、むかし |

温もりのある表現の美しさや豊かさを心ゆくまでお楽しみください。

第1部

「伊奈かっぺいの世界」

第2部

『おくにことばで語る』昔話

一、蟹満寺の話(京都のことば) 小林由利

二、宮島物語(広島のことば) 大原穣子

三、北谷マシジャーと後生の使い(沖縄のことば) 前原弘道

四、てんぐのかくれみの〜小そでもち(熊本のことば) 境賢一

日時 3月30日、午後6時30分開演

会場 全労済ホール

チケット 前売り3000円。当日3500円。

お問合せ 蒼い企画 電話

042・367・3995 |

|

| 浅草花やしきカードで割引 |

| 「どけんファミリーカード」の新しい提携施設に遊園地「浅草花やしき」が加わりました。浅草見物をしながら、小粋でレトロな「花やしき」で楽しむ休日はいかがですか。3月から上記の割引料金で入園できます。春休みなどにご利用ください(通年利用可能です)。 |

|

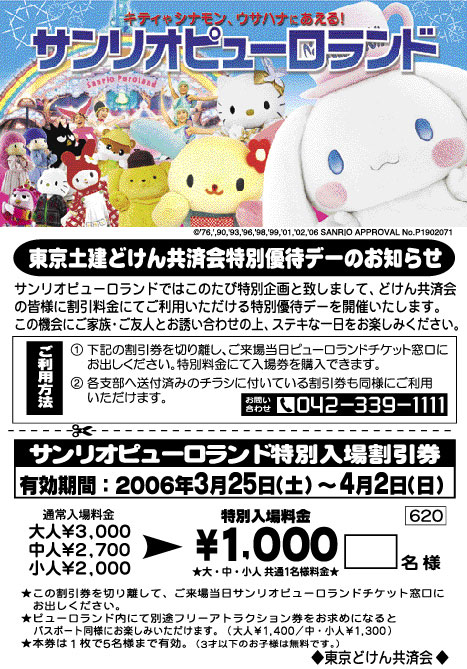

| サンリオピューロランドの優待 |

| 昨年夏に好評をいただきましたサンリオピューロランド(多摩センター駅徒歩5分)のどけん共済会特別優待デー(期間限定)を上記広告のようにおこないます。ファミリーカードは使えません。下記広告を切り抜いて持参いただくか組合で配布されるチラシをお持ちいただくと割引になります。ご家族などでご利用ください。 |

|

|

「すみだ耐震補強フォーラム」

東京土建墨田支部も共催 |

全国に先がけた運動

区も手厚い制度をつくる |

|

| 「もっと使い勝手のいい制度に」と発言する山極さん |

墨田区には関東大震災と東京大空襲の被害にあい、狭い路地と密集した木造住宅の京島地区などがあり、地震から住民を守る対策が急がれていました。

2月11日、『すみだ耐震補強フォーラム』(地震にそなえる、家作り)が開かれ、満員の曳舟文化センターには耐震強化構造に使用する商品や耐震用グッズが展示される中で開催。200人(東京土建30人)の区民が参加。(主催・建築士事務所協会墨田支部。共催・墨田建築設計協同組合、東京土建墨田支部、墨田建設業協会、建築産業団体連合会。後援として墨田区ほかNPO団体など)

山崎墨田区長は「広く活用できる耐震助成制度を作った。今後とも各方面の協力をお願いしたい」とあいさつ。

シンポジウムでは「どうする。すみだの耐震補強‐墨田のまちを守るために、今何をするべきか」のテーマでおこなわれ、コーディネーターは木谷正道都総務局部長、パネラーの渋谷和久国交省都市計画課開発調査室長、渡会順久区都市計画部長、山極武久墨田支部書記長、伊川哲夫建築設計共同組合などから意見の発表がありました。渡会部長から「墨田区は二つの災難をのりこえ、そして全国に先がけて昭和54年に燃えないまちづくり、こわれないまちづくりを進めている」と発言しました。

さらに使いやすい制度へ

意見の中心は耐震補強助成制度に集中し、「かなり手厚い政策だ」「戦前からの密集地をかかえる墨田区の制度は全国的に画期的なもの」「災害が起きる前に安全を確保する対策だ」と歓迎する発言があり、東京土建墨田支部の山極さんは「さらに使い勝手のいい制度にしていくために区民が動かなければ進まない」と発言。また、「耐火と耐震をやらないと墨田区は生き残れないのではないか」などの発言が続き、山極さんから「サンプル工事をしたが、耐震補強工事を安価でできるように工夫が必要だ」と発言。また「一定の区画ごとで耐震対策ができる区画ごとの施工も検討すべき」との発言もありました。

一般参加者からの質問では、(1)申請手続きに時間がかかりすぎではないか、(2)地主と借地者、借家人の関係者が多くいて、制度利用がむずかしい。などの意見が出されました。これに対して、実例「耐震補強の実例紹介」で説明がありました。

墨田区の木造住宅耐震改修促進事業

この制度はこれまでの事業を一歩進め、「壊れない町づくり」を推進することにし、平成18年1月1日より事業をスタートさせました。墨田区では、家屋全体の耐震補強ではなく、寝室や居間など限定した部屋のみを補強し、「住民のいのちを守る」ために簡易改修助成制度です。この場合「1・0未満」でも助成が受けられる制度で予算的にも安価でできる。借地、借家であっても適用(了解は必要)されます。このほかにも家具転倒防止金具の取り付け助成制度もスタートしています。 |

|

| 建退共説明会 |

浅沼組職長30人

まだ少ない手帳所持者 |

【足立・書記・松舘寛記】

2月10日、足立区内の大型再開発現場で工事を行なっている淺沼組の職長会で「建退共」説明会を開きました。この説明会は大手企業交渉の中で「現場説明会を行なわせてほしい」という要請に淺沼組がこたえて実現したものです。

20年証紙を貼付すると220万円あまりの退職金が給付されるという現実的な説明にうなずく人もいましたが、30人の職長の中で建退共手帳を持っている人は2〜3人という少なさ。東京土建組合員も1人。現場では建退共がまだまだ普及されていない現実と組合未加入者も多くいることが実感された説明会でした。 |