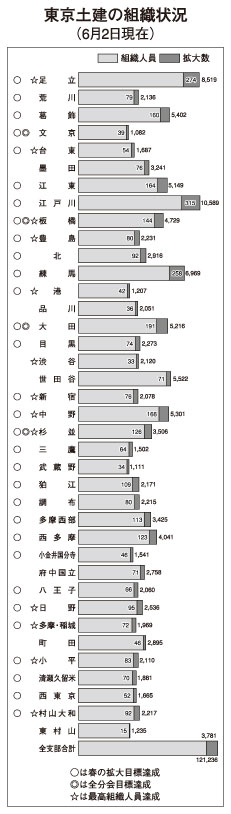

3,781人の新しい仲間をふやした

大きな成果かちとった春の拡大月間

|

達成分会4百をこえる

13支部が最高組織人員に到達 |

東京土建は春の拡大月間で史上最高の3781人の新しい仲間を組合に迎え、6月当初の組織人員は12万1236人になりました。これは98年に12万3000人を突破して以降の組織後退の局面を克服し、団結の力で「V字型回復」を実現したものです。 東京土建は春の拡大月間で史上最高の3781人の新しい仲間を組合に迎え、6月当初の組織人員は12万1236人になりました。これは98年に12万3000人を突破して以降の組織後退の局面を克服し、団結の力で「V字型回復」を実現したものです。

春の拡大月間で東京土建ははじめて本部(全体)目標の3%を超過する3・16%に達しました。

目標を達成したのは38支部中31支部、年間6%を達成したのは21支部でした。分会を見ると目標達成したのは604分会中408分会でした。このうち、右表のとおり4支部が全分会目標を達成し、80%以上の分会が達成したのは台東、江戸川、練馬、目黒、新宿、中野、西多摩、八王子、多摩・稲城の9支部でした。2003年の達成分会は352、04年が367分会と毎年着実に増え、「目標はやるもの、やれるもの」という自覚と自信が、全都に広がっています。

また、組織の実増という面からみても1月当初の組織人員を回復したのは36支部に達しました。特に、足立、台東、板橋、豊島、港、渋谷、新宿、中野、杉並、日野、多摩・稲城、小平、村山大和の13支部は史上最高の組織人員を達成しています。建設就労者が減少している中での組織拡大は組合員、家族の奮闘を物語っています。

青年部と主婦の会も目標を超過

また、青年部は目標330人を大きく上回る464人の新部員を拡大、35支部青年部が目標を達成するという過去最高の成果をあげました。主婦の会も目標を超過する1251人の会員を拡大、36支部主婦の会が目標を達成しました。シニア友の会も363人の会員を増やすとともに、組合員拡大でも大きな力を発揮しました。

拡大した力で小泉・石原の悪政から、組合員、家族の仕事と生活を守る運動を進めるとともに、群会議開催と結集を高めて、分会体制も強化し、東京土建を12万3000人から15万人へさらに前進をめざします。 |

拡大奮闘に感謝します 組織部長 市瀬正樹 |

昼夜分かたぬ行動

多くの感動的ドラマ生まれた

|

| 市瀬組織部長 |

春の拡大月間での大奮闘ご苦労さまでした。今回の拡大は「07年の東京土建60周年までに史上最高の組織に到達させ、弱いものいじめの政治に立ち向かおう。その足がかりを築こう」と、強い意欲でとりくみました。

私たち建設労働者は社会的に重要な役割を果たしているにもかかわらず、不安定な生活を強いられています。それゆえに、土建国保や社会保障に強い期待と危機感をもっています。

今回の拡大月間は多くの組合員と家族が自らを守るため決起しました。信頼する同僚や知人からの加入働きかけで、東京土建の仲間は増えてきました。この教訓に学び、都内全域で困難を乗り越えて、昼夜を分かたぬ拡大行動が繰り広げられました。多くの感動的なドラマも生まれました。その結果、31支部達成、3781人拡大という史上最大の成果をあげることができました。自らの力で仲間を増やす運動を計画し、掛け声だけでなく、全力で行動して達成させる組織の力はすばらしいものです。

多くの先輩と今日活動にがんばる仲間の血のにじむような運動が今日の「東京土建の拡大目標は達成するものだ」という気風を作ってきたのです。この力でさまざまな逆風をはね返していきましょう。 |

|

| 第31回幹部学校 情勢切り開く学習 |

| 木下学校長「訴える力を持とう」 |

東京土建第31回幹部学校は6月5日〜6日、伊東市で開かれ本・支部役員581人が参加。今回は、新たに後継者対策から支部2人の若手幹部を加えての開催となりました。憲法改正をねらう動きや国会で郵政民営化など財界からの圧力による政治の反動化、また7月の東京都議会議員選挙を目前にしたなかで、集中した学習となりました。 |

|

| 資料に目をやり、メモをとる参加者 |

「たたかって学び学んでたたかう」東京土建の運動を支えてきた学習活動のなかで幹部学校は、中心の活動と位置づけています。

開校にあたり木下委員長は「私たちは技術はあっても訴える力が不足していると思う、学習し言葉で東京土建の制度と運動を多くの仲間に伝える幹部を目指そう」と呼びかけました。

最初の講演は一橋大学教授渡辺治さんから「小泉改革と憲法改悪‐軍事大国化、構造改革から改憲へ」と題して、今の危険な政治状況をわかりやすく解明。続いて伊藤塾塾長伊藤真さんは「憲法のことが面白いほどわかる話」として、憲法と法律のちがいを仲間に問いかけるように講演。

支部報告は憲法改悪阻止の運動で江東支部から、春の拡大月間のとりくみを小平支部から受けました。

会場のホールでは講師の著書が販売されました。このあと分散会で討論をして第一日目を修了しました。

第二日は社保・税金、賃金・労働、仕事・技術、組織・共済、平和・マスコミの5分科会に分かれ、8人の講師から講義を受けました。

午後は全体会で「都政の現状と都議会議員選挙」と題して、東京自治労連前委員長桑江常彦さんから、石原都政と浜渦問題、大規模開発中心の都政と政党選択のたたかいを話してくれました。 |

| 幹部学校 参加者の声 |

憲法9条を守る

【墨田・小林徳次さん】

目からウロコでした。法を守る事はあたり前と思っていましたが、憲法と法律のちがいがよく分かりました。憲法9条を守るためたたかいたい。

小泉改革に反対

【村山大和・渡邊貞雄さん】

アメリカ主導の小泉改革は良くない。「グローバル化」により大企業だけが強くなり、我々の生活は苦しくなるばかり。もっと強い姿勢で反対の運動をしなければならない。

若い二人が決意表明

憲法と法律の話で9条の大切さ理解

|

| 石井さん |

【石井一雄さん・練馬】

はじめて幹部学校に参加。伊藤真さんの講義で「憲法と法律」の関係をくわしく話され、憲法25条とともに9条の大切さががよくわかりました。また分散会でも勉強になる話をたくさん聞くことができ、改めて憲法9条を守らなければならないと思いました。

青年に活動の場を 組合にも流れ必要

【平崎昇一さん・荒川】

今年の大会で35歳前後の常任執行委員が定員の半数うまれ、1人は副委員長。みんな青年部で活動した仲間です。

本部では後継者対策強化に力を入れる方針ですが、組織にも流れが必要。若い人に活動の場を与えてください、期待以上の活躍をしてくれる人が出てくると思います。、若い人にチャンスを与えてほしいのです。 |

|

| 全議員要請が実る 適正な労働条件確保を |

| 足立で意見書採択 |

【足立・書記・松舘寛記】

6月17日、足立区議会本会議で「公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保等に関する意見書」を全一致で国などに提出することに決定します」の議長の発声に傍聴につめかけた支部委員長ほか組合員34人は安堵感と喜びを分かち合いました。

足立支部は6月議会での「意見書」採択を支部重点課題ときめ支部役員で各会派、建設業協会との懇談をすすめる推進委員会チームを設置。懇談ではなぜいま意見書が必要なのかを賃金対策部によせられた公共工事による不払いの件数、金額の資料提示。また、現場で働く労働者からよせられた手抜き工事の実態を理解してもらいました。

5月には執行委員会で全分会から地元の全議員に要請をしました。この行動は組合員の生の声が議員に伝わり議会を動かしました。

自民党から「東京土建案」の提出をもとめられ、この案がたたき台になり全会派で協議され本会議に提案され決議されたものです。 |

|

| 第28回住宅デーはじまる |

|

|

住宅相談を重視

FM世田谷が実況中継 |

|

| 盛況だった世田谷の住宅デー |

|

| おそるおそる手形を押す子ども |

【世田谷・書記・田村彰宏記】

世田谷支部の住宅デーは6月12日を統一日に設定し、10分会が開催。準備としては、2回の実行委員会をおこない、4月25日に「住宅相談の対応」について、5月20日に「耐震診断」の学習会も開催し、住宅相談の対応強化を重点に進めてきました。

当日は、何とかもちこたえ良い天候の中で、例年通りFM世田谷のレポーターが、三会場をまわり、住宅デーの模様を生中継。中でも用賀分会の会場では、餅つきや綿あめ、花の販売やモザイク、バザーなどさまざまな催し物が出されており活気のある住宅デーの模様が放送されました |

|

|

地域と合同

仕事確保に期待 |

【三鷹・書記・門傳富夫記】

三鷹支部大沢分会は5月29日「大沢コミュニテイセンター祭り」(参加団体50・参加者2000人)において「分会住宅デー」を合同開催、組合員家族17人が参加。

分会では、はじめて「石膏手形」をおこない、会場にきた家族連れは自分の手形つくりに挑戦していました。

会場には他分会からも見学に来て「なるほど工夫すれば面白いことができる」と感想を話していました。

また、包丁の「お預りカード兼アンケート」を配布、中には、仕事に結びつく回答も書かれてあり、仕事確保に期待が広がっています。 |

|

| 荒川主婦の会 50周年祝う |

|

| オカリナの演奏をする大里さん |

【荒川・書記・船橋賢一記】

6月12日、荒川支部主婦の会はサンパール荒川で「50周年記念式典」を開催。来賓を含め参加者は100人。第1部では、佐々木本部主婦の会会長はじめ東部ブロック各主婦の会長、区議会各会派などからお祝いのあいさつ。

続いて、元書記大里文子さんから記念講演があり「お父ちゃんを支え、家族ぐるみで組合運動に参加する主婦のパワーは目をみはるものがあった」など、当時の思い出をなつかしく話されました。講演の前後には、得意のオカリナを奏でて参加者を魅了しました。

第2部では、50年の歩みをスライドで紹介。さらに、主婦の会有志によるロック=ソーランが披露され、その躍動感は参加者を圧倒しました。最後に役員が壇上にそろい、春川会長からの抱負と団結ガンバロウで閉会しました。 |

|

| 荒井四郎さん逝去 |

| 元東京土建中央執行委員で三鷹支部委員長を長く務められた荒井四郎さんが、5月5日逝去されました。享年70歳。荒井さんは委員長退任後も分会・群役員として活動。また地域では住民協議会の役員もしながら、分会の地域担当として持ち前のパワーを発揮、地域と分会のパイプ役となっていました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 |

|

議選シリーズ(3)教育

選別と国家主義の石原教育 |

| 今年春、東京都教育委員の米長邦雄氏が自慢気に「すべての学校で日の丸、君が代をという決意でがんばっています」といい、天皇から「強制にならないように」とたしなめられる珍事がありました。天皇からたしなめられるほど、石原都政の下での教育は「国家主義」と「選別主義」を暴走しています。 |

日の丸、君が代」を強制

加担、推進する「オール与党」 |

|

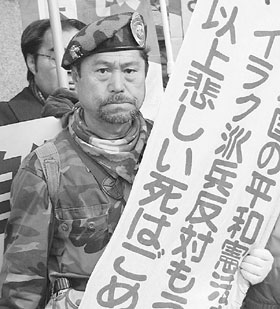

| 子どもを軍国主義に走らせてはならない |

「全身で憲法を否定する」と公言する石原知事がまずやったのは都の教育目標から憲法と教育基本法を削ることでした。東京都教職員組合(都教組)教文部長の滝沢孝一先生はこれがすべてのベースにあると指摘します。「この石原知事を都議会は批判するどころか拍手喝采です。そして、石原知事がやりたいことを質問しては道を開くというやり方です」。

「日の丸、君が代強制」の尖兵は土屋(民主)、田代(自民)、古賀(自民)のいわゆる「都議三羽烏」です。彼らは「日の丸、君が代」に際しての起立、斉唱は職務命令を出せ、従わない教職員は処分せよと要求し、横山教育長(副知事に昇格)を激励し、組合への弾圧を求めました。

|

| 滝沢先生 |

「侵略戦争肯定の『新しい歴史教科書を作る会』の教科書を、中高一貫校と養護学校の一部で採択したのも、田代質問からでした。さらに、産経新聞と組み靖国神社の歴史資料館と同じ内容の『親子のための近代戦争展』を都議会議事堂で開催しているのです」と滝沢先生は「石原教育」を批判します。

まさに、石原都政は侵略戦争美化、民主主義否定の立場で教育を行ない、「お国のために血を流す」都民をつくろうとしているのです。 |

選別と戦争をあおる

「できない子」は切りすて |

「日の丸・君が代」の強制=国家主義と並ぶ、石原都政の教育のもう一つの柱は徹底した「選別教育」です。学区制の廃止などによって、日比谷や西といったかつてのエリート都立高校の復活をはかるとともに、「勉強できない子はできないままでいい」と切りすてるものです。

「東京都の教育は何の検証もせぬまま中高一貫校の設立を発表するなど、1%のエリートを集中して育てるという政府の方針を先取りするものです。都の方針をうけて区、市でも学区撤廃や、教える体制もないのに小学校から英語教えるところもでているのです」と、滝沢先生はいっせい学力テストなどで地域、学校、そして生徒、すべてにわたって選別と競争が進められ、子どもたちと教師を疲れさせ、いらだたせ学校を荒廃させていると指摘します。

「画一主義を克服して個性を伸ばす」という名目によって、「頭の悪い者(労働者、零細事業者)は、エリート(官僚、大企業)のいうとおりに働いていればいい。そういう人間を育てる」というのが石原都政の教育の本音です。 |

子ども主人公の卒業式

教育委、校長に申入れ |

|

| 新婦人西東京支部の皆さん |

「日の丸、君が代」強制に反対し、子どもを主人公にした卒業式、入学式を求めて新日本婦人の会西東京支部は教育委員会、校長への申し入れと、教師に絵手紙を送り、励ましました。

代表の松本良子さんは「入学おめでとうのチラシを校門の前で配らないでといってきたり、要請文を後日送り返してくる校長もいるなど、教育をめぐる状況はきびしくなってきている」と話します。

しかし、坂口市長の誕生でこれまでは会おうともしなかった教育長も交代し、状況は変化しつつあります。中身もしらぬまま憲法改悪に賛成の若者が増えているといわれるだけに、地域から「教育基本法守ろう、子どもの選別教育反対」の声をあげつづけると、新婦人西東京支部の皆さんは意欲的です。 |

| 七生養護学校の人権・教育を圧殺 |

男女均等社会を否定

「過激性教育」攻撃の本音 |

|

| 川崎先生 |

石原都政の強権的な手法が露骨に示されたのが「七生養護学校性教育事件」です。

この事件の引き金をひいたのも土屋、田代、古賀の3都議でした。03年7月4日、3都議は都教委指導主事、産経新聞記者らを同伴して七生養護学校を「視察」に訪れ、教材(人形)を提出させ、記者に教材の下半身だけをむきだしにして写真をとらせました。翌日の産経新聞は「過激性教育まるでアダルトショップのよう」と報道しました。

7月9日には都教委は七生養護学校の全教職員から事情聴取、9月11日には金崎七生養護学校校長の「降任」をはじめとする処分を行ないました。これに対し、2003年11月に七生養護学校の教員と父母をはじめ8125人が東京弁護士会に「人権救済」を申し立て、今年1月には東京都教育委員会に東京都弁護士会から、(1)厳重注意処分の撤回、(2)性教育教材の返還と教育内容の原状回復、(3)教育に不当介入してはならない、とする「警告書」が出されました。

そして、この「警告」も無視する都教委を相手に27人の父母、教職員が(1)没収された教材の返還、(2)こころとからだの授業の復活、(3)精神的打撃への補償を求めて、提訴しました。

原告団の一人でもある東京都障害児学校教職員組合七生養護学校分会長の川崎忠正先生は「七生養護学校の『こころと身体の授業』は、親にもアンケートをとるなど、7‐9年つみあげてきたものです。これを『過激な性教育』ときめつけるのは男女均等を否定し、戦前の家父長制的な家庭、社会を復活させたいということです」と指摘します。 |

教育基本法守れ

三多摩百万チラシ宣伝 |

| 三多摩労連と都教組三多摩地区協議会は「憲法・教育基本法の改悪に反対しましょう」のチラシ100万枚ポスト入れにとりくんでいます。三多摩教育闘争本部長をつとめる清水正彦さん(本部常任中執、西多摩支部委員長)は、「100万枚は簡単に配布できる数ではないけれど、子どもと日本の将来がかっている問題です。一人でも多くの人に憲法と教育基本法を守る重要性をしらせたい」と奮闘し、仲間の協力を呼びかけています。 |

|

| 小泉改革と憲法改悪 21世紀財界に必要な2つの改革 |

| 一橋大学教授 渡辺治 |

|

| 熱演する渡辺先生 |

6月5日伊東市のホテル聚楽で開催した第31回幹部学校で、一橋大学の渡辺治教授の講演要旨を「けんせつ」編集部がまとめました。

渡辺先生は、21世紀財界の展望する日本はアメリカのように弱肉強食の格差社会であり、弱い者は弱いなりに、強い者は強いように生きていく社会で、アメリカと一諸に戦争できる国をめざすといいます。しかしそれはホームレスや自殺者の激増をみるように日本社会の安定が崩壊することを意味します。

戦争と構造改革の犠牲になるのは国民、労働者であり、とくに労働組合が改憲阻止の主役になるよう情熱をこめて話しました。 |

労組が改憲阻止の主役に

戦争と構造改革の犠牲は労働者 |

| 国会議員の96%が家憲派 小泉政権で政治的課題に |

|

| 講義の後は分散会で理解を深めました |

03年の総選挙の際、これまでにかつてない事態がおきました。つまり、自由民主党、公明党、民主党という日本で最も大きな政党が、そろって憲法改正を公約に掲げたのです。とくに自民党、この党は結党60年になりますが、正面から改憲をうたったのははじめてですし、もちろん公明党、民主党もはじめてでした。その結果、衆議院の議席でいえば480議席中465議席が改憲を主張する政党の議員で占められるという事態が到来したのです。そういう状況の中で、小泉政権で憲法改悪が急速に政治課題になってきました。

今日はまず、なぜ21世紀に入ったとたんに憲法改正が政治問題化したのか、そのあたりから話をはじめたいと思います。

自民党は綱領に「自主憲法の制定」を記しているので、当然そうあってしかるべきでしょう。ところが、国民の憲法守れの気持が強いので、これまで歴代総理大臣のいずれもが「自分が総理大臣の間は憲法に手はつけない」と言明してきました。これを変えてしまったのが小泉首相でした。

憲法改悪論議が急浮上したのは、それほど昔の話ではありません。それが一気にレベルアップしたのは、2000年以降でした。1999年、周辺事態法が成立しました。アメリカと日本が組んで戦争をやるとき、日本が後方支援のために活動すると法律で定められたとき以降、憲法改悪論議が浮上してきたのです。この法律の施行を考え、次の21世紀という時代を考えた為政者は、日本の根本的改革が必要と感じたのでしょう。以下は私の考えですが、こんなことが企まれたと思っています。

21世紀には大きくは二つの改革が必要だ。そしてその二つの改革に大きく立ちはだかっているのが憲法です。改革の前提が改憲なのです。では改革とは何か。一つは、日本の自衛隊を海外に出動させて、戦争ができるようにすることです。これまでは憲法9条が壁となって、自衛隊は海外へ、戦争をしにでかけることはできなかったが、これを21世紀にはアメリカ軍、イギリス軍並にどしどし海外へ派遣し、「国益」の名で戦争を仕掛けられるようにすることです。そのために憲法9条を変える必要が出てきた。これが第一の理由であります。

もう一つの改革とは、既存の社会的枠組みを破壊し、新しい仕組みに変えようという改革です。いま私たちは、これを「小泉構造改革」という名で認識していますが、福祉、教育、労働、財政、金融、地方自治、ありとあらゆる局面で改革を断行し、新しい国づくりをやっていかなければならない。そのために現在の憲法が邪魔になったから、これを変えなければならない。これが第二の理由であります。 |

日本を戦争のできる国へ

いままでの国の型を「構造改革」 |

90年代、世界で経済のグローバル化(国際化)、あるいは資本のグローバリゼーション(国境を超えて移動すること)という変化が世界を覆ったこと、これがことの発端だと私は考えています。日本をふくむ世界の大企業が、自分の国内で生産、流通、販売するだけでなく、直接自国以外の国へ工場を移転し、労働者を雇い、生産された商品をその国ばかりでなく世界各国に輸出する、そのような生産方式が資本にとって優勢になり、それを有利に進めるためにつくられた制度全体を、私は経済のグローバル化と呼んでいます。

80年代まで日本の企業は、自民党政府の企業優遇政策と下請、労働者いじめの激しさで、外国に生産拠点を移す必要がなかった。ところが90年代に入るや、円高によって国際競争力を縮められ、逆に外国で生産したほうが安くなり、経済摩擦によって頭目と仰ぐアメリカ自身から外国貿易での儲けを下げるよう命令されるなどで、国内生産に重点をおいていたのでは儲けが薄くなってしまった。そこでトヨタなど大企業は、いっせいに海外へと進出していったのでありました。

しかもこの動きは、90年という年を境に急拡大をとげます。いうまでもなくこの年はソ連が崩壊し、社会主義経済圏が自由市場経済に転換した年であります。この動きに触発されて、中国も市場経済に門戸を開きました。世界資本主義は一気に枠を拡大したわけです。日本企業の外国進出、とりわけ隣国中国へのそれが急加速します。これが90年代以降、わが国の軍事大国化と経済政策の構造改革を迫る第一の条件であったのです。

企業が外国に進出した場合、だれがその企業を守ってくれるのか。これが企業にとって大きな悩みとなります。90年代以降各国企業が進出した国ぐには、政治的・経済的に安定しておりません。こういう国での活動を守ってくれるのは、まず第一にアメリカでした。最初はアメリカの傘の下で、各国の企業もぬくぬくと儲けを上げていけたのですが、中南米、アフガン、イラクとアメリカの軍事侵略が続くにつれて、アメリカは各国政府に軍事支出の拡大を迫るようになりました。とくに日本への要求は90年代以降、次第に大きくなっていきます。それは、単なる軍事支出の拡大にとどまらず、「パートナーシップ」つまり軍事協力の緊密化の要求にまで拡大していきます。

|

| 憲違反の自衛隊のイラク派遣に抗議 |

もう一つの側面では、企業間にグローバル化の波に乗った企業と乗れなかった企業との格差が猛烈に広がっていったという事情がありました。この波に乗れなかった企業は、一気に競争の世界から追い落とされていきました。日産、GMにその典型を見ることができます。そこで競争に負けたくない各社は、社内でリストラを断行し下請を叩きまくるだけでなく、政治に対しても、古い仕組みを新しく変えるように要求するようになる。これが構造改革です。

そのような構造改革の核心の第一は税政改革です。従来は福祉国家がよいことであったのが、「税金を食いすぎる」ということで失政の原因のように言われはじめ、安上がりの政府が最良のモデルとされるようになります。そして企業減税と国民課税の転回が行われます。すなわち法人税と所得税の軽減が断行され、消費税増税が税制改革の主流にのしあがってきます。

第二には、古い経済社会をささえてきた各種規制の撤廃です。その中心が国民の権利と安全を守るための法律体系でした。労働者の保護、中小企業者への保護、食生活の安全に係わる規制、環境規制など、人間にはさまざまな安全と権利が必要ですが、そのためには企業であれ国、自治体であれ、お金が必要になります。これがいまや企業にとって障害となります。

小泉首相がのぞんだからといって、憲法改悪が計画通り進むようにはなりませんでした。なぜかというと、皮肉にもアメリカ大統領にブッシュ氏が選ばれたことでありました。ブッシュ大統領は就任以来、アフガン侵攻、9・11ニューヨークテロ対策、イラク侵略と、息つく暇もなく武力政策の展開をはじめます。

そういうブッシュ政権にとって、日本政府が「憲法改正」などと悠長な政治論議にふけっている暇は認められない。「そんな暇があればアメリカに続け」と、矢継ぎ早に要求が続きます。そしてテロ特措法、イラク特措法など、とりあえず自衛隊を海外に派遣する法律をやっつけ仕事で仕上げていく。改憲論議はいっこうに進みません。しかし憲法9条の存在は厳然としており、やっつけ仕事で自衛隊を海外へ派遣できるようにしたからといって、海外で自衛隊が武力行使ができるわけではないし、集団的自衛権のもとでアメリカ軍と肩を組んで銃を他国民に向けられるようになったわけでもない。あいかわらず自衛隊は、アメリカ軍やイギリス軍、オランダ軍の武器の傘の下で縮こまっていなければいけないのです。

|

| アメリカの要請で急遽派遣された自衛隊 |

いまやアメリカ政府高官たちは、日本政府の国連常任理事国入りの要求を逆手にとって、「日本が国連常任理事国入りしたければ憲法を変えろ」とまでいってきているのです。これが財界の改憲試案に反映されて、「中国などに馬鹿にされないためには武力を持って海外まで進出できるようにならなければならない」という主張になっている。アメリカ、財界の要求は明確です。つまり自衛隊を海外に出して、戦争をやりたいという以外にありません。 |

ホームレス、自殺者激増

日本の社会の安全が崩壊 |

これらの構造改革はいうまでもなく国民に大きな負担を強います。改革を一歩進めただけで、国民生活はとたんに貧しくなっていきました。それが年金改革であり、介護保険制度改悪です。そこでこれ以上構造改革を進めると政治的危機が進行してしまうと、日本の政治に影響力のある勢力が構造改革に否定的な態度をとりはじめています。それは誰あろう、自民党内の「族議員」たちです。郵政民営化にもっともするどく反発しているのは自民党郵政派議員です。医療の分野では、混合診療にもっとも猛烈に反対しているのは自民党医療部会の面々です。そこで小泉政権が考えているのが、憲法改悪で政治の仕組みを変えてしまおうという戦略です。まず参議院をなくす。首相権限を強めて閣議決定も必要なくする。こんな憲法改悪が策されているのです。

それと、構造改革でもっと深刻な問題が出ています。日本社会の安定が崩壊しつつあることです。ホームレス、自殺者の激増、児童虐待、ドメスティック・バイオレンス等々。これらの原因は政府が言うように、不況の影響ではありません。第一に企業のリストラ、中小企業の倒産で、失業と不安定労働者が大量に生み出されていること、第二にこの人たちに社会保障が十分に与えられてないことにあるのです。もう構造改革政策をやめるべき時期にきていると私は考えますが、日本の政府大企業は、決してそんなことは考えません。むしろその解決方法を、憲法改悪に求めるのです。

その処方箋は、一つはアメリカのように格差をそのまま容認して、弱い者は弱いなりに、強い者は強いように生きていく社会にするということです。日本の構造改革を推進する勢力が望んでいるのが、こういう社会構造です。もう一つ、それでも反対する奴らは、警察権力を大きくして、監視・投獄の戦前の監獄政治にしよう、ゆきつく所は、戦前の天皇制のような時代の社会に戻してしまおうということです。いずれにしても、いま保障されている国民の権利を拒否して、あたらしく「国への義務」という概念を盛り込み、その枠内に国民を押し込み支配しようとすることなのです。 |

| 戦争の被害と加害自覚し憲法擁護のたたかいを |

最後に、ではこれから憲法を守る立場に立つ人びとは、これにどう対処したらいいのかを、簡単にお話します。

まず第一に強調したいことは、戦後60年近く平和を守り抜いてきた私たちの力を信じようではないか、ということであります。結党以来自主憲法制定を掲げてきた自民党のたくらみを、ともかくも阻止し続けてきた日本の平和勢力の力は、世界でも有数の力だと思います。

第二に、戦争に負けた痛みを、いつでも持ちつづけようということであります。いまや国民の75%が、戦争を知らない人びとになりました。しかしその原点であるヒロシマ、ナガサキ、東京大空襲、沖縄の悲惨を、いつまでも伝えつづけなければなりません。なぜか。あのアジア・太平洋戦争は日本軍が満州、中国へ侵略し、現地の何百万という人民を殺傷したあげくの敗戦だったからです。負けた国民はそれを忘れません。いま中国で、韓国で反日機運が高まっていますが、これも原因は日本軍国主義の侵略にあった、殴られた側の怒りだから、いまになっても燃え上がったのです。戦争の被害と加害を自覚した運動が、今後憲法擁護のたたかいをいっそうバージョンアップするために大事なことだと思います。

最後になりますが、たたかう側はこれまでお話したこととの関連でいえば、憲法の条文改悪に反対するだけでは足りません。とくに労働組合は軍事大国化と構造改革の両方の犠牲を出す可能性が高い人たちの団体です。ぜひ構造改革反対の大きな流れをつくっていただき、改悪阻止の主役に登場してほしいのです、みなさんの奮闘を期待します。 |

|

| 国民平和大行進 |

| 清水梅夫さん山形に入る |

|

| 清水さん |

【西多摩・石工・清水梅夫記】

5月23日、全建総連北海道連の伊藤書記長との話しあいは有意義なものがあった。6月4日函館着、5日に青森に入りました。

青森でも青森県連の瀬川事務局長に会い、楽しく通し行進の話をしました。ここでも募金とペナントを託されました。続いて秋田に入り、秋田建築労働組合の武田事務局長にも激励と募金をいただきました。

北海道から青森、秋田と南下しましたが、引継ぎの時にいろんな団体、労働組合の旗の引継ぎを見ましたが残念ながら全建総連の旗はないのです。いつの日か実現されたらと思います。

秋田では、武田事務局長と会う。全建総連としての通し行進旗がほしい、と私の考えをのべると理解してくれたようです。これで3組合のペナントも募集もいただいた。山形では田川建設労働組合の皆さんから、大歓迎を受けました。 |

|

タイル業の戸村さん

一次が倒産 最初はあきらめた |

| 賃金分は全額回収 12万人の組合の力はすごい |

|

| 戸村さん |

【府中国立・タイル・戸村邦雄記】

私は昨年の1月、Mホームの2次下請として町田市のマンションのタイル工事を受注しました。一次の(株)佐治工業が倒産し、不払いにあいました。請求した工事代金は、227万2千円でした。 |

佐治工業は昨年の4月30日に33万8835円の工事代金入金以降なんら音沙汰がなくなり、6月1日になって任意整理する旨の「介入通知書」が突如代理弁護士から送付されました。

6月8日には、自己破産宣告を申し立てする旨の「通知書」が送られてきました。請負代金の半分は職人の賃金であり、借金して支払ったものの納得いかず組合に相談しました。

組合は「建設業法第41条の元請の支払い」にもとづき、Mホームに未払い代金の支払い請求をおこないました。

しかしMホームは「佐治工業が破産宣告をしていないので払えない」の一点張りで、まともに対応しませんでした。

そうこうするうち、組合は同年10月の企業交渉の回答にもとづいて「当社は社会的立場上、法律は守る。状況を見て、不払いの賃金部分は支払う」という一般的回答を引き出しました。

11月24日、ついに佐治工業の破産が確定しました。ところが破産宣告前の11月11日、佐治工業より私の口座に60万円の振込みがされました。

元請が120万立替払い

企業交渉の回答武器に闘う

実際はMホームが立替払いしたものでした。しかし、もともと賃金相当部分は120万円であり、これでは支払い賃金の半分にしかすぎません。

支払いの根拠をきいても、Mホームは「会社の決済で60万が妥当な賃金だと判断し支払った。これ以上は払えない」

12月14日、佐治工業の破産管財人弁護士の債権届け出の依頼に応じて「破産債権届出書」を提出、これを元に今年の4月の企業交渉で再度Mホームと交渉してもらいました。

Mホームは、私が要求する難工事の貼り手間にかかった賃金の妥当性を認めて、62万6774円の要求賃金全額を立替払いすることで和解したいとの回答を交渉の翌々日組合事務所に連絡してきました。

権利を主張してよかった

私は法律的に権利を主張しても裁判で勝てる見込みもなく最初から立替はむずかしいと半分あきらめていました。

しかし、ちゃんと仕事をしたのにお金がもらえないということは、あまりに理不尽だと考え組合にお願いし、声を上げました。

要求の正当性に確信をもって権利を主張すれば、報われなくもないことを経験しました。組合の力に改めて東京土建12万人の力を感じました。

ありがとうございました。 |

|

| 誰でもできる新聞作り 教宣活動者会議で学ぶ |

|

| 分散教室ごとに講師の講評と作品発表をおこないました |

6月11、12日、本部教宣部主催の教宣活動者会議を、国保会館と本部会館の2会場で開催し、新聞つくりの基礎を学習しました。参加者は81人でした。分会ニュース、主婦の会ニュースの発行の充実をめざす本部提案の後、日本機関紙協会東京都本部の大渕事務局長から「記事の書き方」「見出しのつけ方」の講義を受けました。続いてケアマネージャーの石垣昭さんを共同取材し、記事にまとめ、新聞を一人で一紙つくりました。

記事書きも新聞つくりも、基礎さえおぼえれば誰でもできることを学んだ2日間でした。 |

|

| イラクに古い建設用機械を提供して下さい |

【高遠菜穂子記】

私たちのプロジェクトは、学校、診療所の建設に続き、今度はブロック工場を作り、ファルージャ市民の再建に役立ててもらおうと思っています。私としては、民間の力でできるところまでやってみたいと考えています。

今のところ500万円でブロック工場が建てられそうなので、ブロック(イラクの家はブロックが主)を生産し、それで市民が家の建て直しを始められればと思っています。

これは日本の市民のみなさんの寄付金によるもので、これは草の根のイラク復興支援です。また、1980年代の古いがまだ使える建設用機械、ブルドーザー、ショベルカーなどを無料で提供してくれるというような話はないでしょうか? または安価に仕入れることは可能でしょうか。

(高遠さんから編集部に届いたメールです。お心あたりの方は、教宣部にご連絡ください) |

|

| 厚生文化部が共済研修会 |

6月12日、日本教育会館で第34回共済研修会をおこない、37支部246人が参加しました。

午前中は「生保・損保をめぐる動き」というテーマで損保評論家の池野進氏の講演、高木常務理事の共済推進委員の任務などについて課題提起、台東、小平の支部報告、午後は4つの分科会で学習しました。参加者から「今まで保険(共済)は人まかせでした。しっかり勉強し厚生文化活動で活躍したい」との感想も寄せられ、好評でした。 |

|

6月は仕事確保強化月間

悪徳業者から住民守る |

| 「住宅なんでも110番」現在16件の相談を受付 |

|

| 相談を受ける「設計士の会」の仲間 |

認知症の高齢者宅に10数業者が何回も訪問し、不必要なリフォーム工事をおこなう悪質業者が問題になっています。このような状況を解決するには、私たち建設業者と住民との結びつきを深め、信頼関係を強くすることが一番。住宅デーや土建まつりでの住宅相談や耐震相談などのとりくみをいっそうひろげていく必要があります。

東京土建では6月を「仕事起こし活動強化月間」と位置づけ、設計士の会を中心に6月11〜12日、18〜19日、25〜26日と「住宅なんでも相談一一〇番」活動をおこなっています。16日現在で、増築や耐震工事の相談、集合住宅のリフォームなど21件の相談が寄せられています。

日本経済新聞、アサヒタウンズ、西多摩新聞、国分寺市、武蔵村山市、東大和市の広報などに「一一〇番」のお知らせが報道され、読者や、住宅デーのお知らせで組合の仲間が配布したチラシなどを見て相談が寄せられています。

施工連絡は支部の住宅センターにお願いしています。 |

| 仕事起こしに活用を 「ゆうゆうマイスター」 |

【仕事対策部発】

第28回住宅デーは、住民に奉仕するとともに、仕事確保の運動も合わせてとりくみ、支部では住宅リフォーム助成制度の要求運動とリフォーム学習、住宅耐震の施工について学習会をおこなってきました。

本部仕事対策部では東京土建住まいの情報誌「ゆうゆうマイスター」(2005年号)を発行し「わが家の耐震診断」「墨田区の耐震工事のモデル実験」「住まいの防犯対策」のほか各支部住宅相談センターの活動も紹介しています。

さらに伝統技術の継承に努力している仲間や技術研修センターも紹介。裏表紙にはどけんまつり、住宅デーを紹介しています。仕事起こしに活用してください。 |