建設国保と仕事守り抜く

全建総連7.12決起大会に6755人 |

予算要求満額確保へ

全党派が支持・協力を約束 |

| 「建設国保を育成・強化しろ」「木造住宅の振興を図れ」「平和憲法を守れ」などのスローガンをかかげて全国建設労働組合総連合(全建総連)は7月12日、日比谷野外音楽堂に全国から6755人の組合員、家族の参加で「予算要求・生活危機突破7・12中央総決起大会」を開催し、集会後、国会請願デモを行ないました。 |

|

| 全国49県連、組合から6755人が参加した7.12中央決起大会 |

決起大会は議長団に高橋次男さん(福島県連)、神田成雄さん(広島建労)を選出して始まりました。

まず、前田委員長が「今日は6つの省庁に交渉団を送り、建設国保の育成強化と仕事と雇用の確保を中心に訴えていく。予算要求では連続満額確保してきたが、今年はきびしいといわれている。ハネ返すようがんばろう」とあいさつしました。続いて、交渉団を代表して伊藤副委員長が「必死の覚悟で訴えてきます」と決意表明しました。

来賓として、金田勝年参議院議員(自民党)、石井一衆議院議員(民主党)、江田康幸衆議院議員(公明党)、穀田恵二衆議院議員(日本共産党)、福島瑞穂参議院議員(社会民主党)がそれぞれ党を代表して「全建総連の要求を支持し、実現にがんばります」とあいさつしました。開会中にもかかわらず、各党から出席した国会議員は27人を数えました。

|

| 請願書を国会議員に手渡す |

組合活用し悪徳業者退治を

佐藤書記長は基調報告の中で最近の問題として「悪徳リフォームは建設業許可の適用範囲を広げることでは解決しない。地域の住宅建設をになってきた全建総連の組織と行政が共同していくことが必要だ。アスベストの危険性は全建総連が指摘したにもかかわらず、全面禁止してこなかった政府の責任であり、徹底的な情報開示と対策を求めていく。建設雇用改善法改正は成立したが、建設労働に派遣が解禁されないようさらに奮闘していく」とのべました。

渡辺春男さん(茨城県連)、古和田功蔵さん(京都建労)が決意表明。深澤俊雄さん(山梨県連)が提案した決議案を採択し、国会請願デモに移りました。 |

|

都議会議員選挙のしめすもの

書記長 告坂真二 |

拒否された増税路線

07年決戦へ向けてさらに奮闘 |

|

| 告坂書記長 |

各党とも今年最大の政治決戦として国政選挙なみの総力戦で臨んだ東京都議選(定数127)は3日、投開票が行なわれました。民主党が前回22議席を35議席まで伸ばし「議会第二党」に躍進しました。自民党は、前回の53議席から48議席に後退しました。公明党は前回と同じ23議席を維持。共産党は2議席減の13議席、生活者ネットワークは3議席に半減しました。

民主党は、当初苦戦を予想する声も多く、目標議席数を「30議席台」に下方修正し、選挙戦直前まで与党だったのに石原都政を急きょ批判、あわせて終盤「増税反対」を展開。「増税問題が一定の無党派層を民主党に回帰させたのではないか」(「毎日」7/4)と見られます。自民党の敗因は、「小泉ブームの終了」(「毎日」7/5)「サラリーマン増税の発表」(自民党都連)といえます。

また、「2大政党づくり」の動きが本格化するもとで、無党派の投票行動は、必ずしもそれにそった動きではなく、マスコミ各社の出口調査では民主、共産、自民、公明の順になっており、増税路線と自民党政治への強い批判がうかがえます。

組合は、東京都政が「恐怖独裁政治」「ほとんど与党という状態」(「朝日」6/25)といわれるもとで、「都議選で都政の流れを変え、仲間の仕事とくらし、憲法を守り、震災に住みやすい東京づくり」をあげてたたかってきました。

今後、選挙で示された民意、庶民増税反対と小泉内閣に対する批判を背景に2007年決戦に向け、改憲と増税阻止の運動を強めていきます。 |

|

| 建設国保補助金確保を都に要求 |

国保組合守りたい

秋好国保課長に拍手 |

|

| 都議会議員の建設国保補助金確保賛同署名を手渡す松尾都連社保対部長(左) |

福祉保健局交渉は「建設国保に対する都費補助金確保」の要求一本で交渉。77人の仲間を前にして、都側は秋好進国民健康保険課長、同調整係長ほか3人が対応。はじめに松尾慎一郎・都連社保対部長は、昨年まで国保補助金を現行水準で確保できたことに感謝しつつ、引き続き平成18年度も同様の考え方で確保してほしいと要請。また、前任の課長は「国保組合は立ち行くようにしたい」という決意が予算に反映したものと強調しました。

これに対して秋好課長は、三宅島の支援や住宅デーなどで都民生活支援の活動感謝をしたあと、少子高齢化問題や都財政など国保組合は厳しい状況にある。4月に就任したばかりだが、いい方向になるようにすると答えました。

仲間からの発言では、三鷹支部の大平世志子さんから、アスベスト被害者の労災認定について。清瀬久留米支部の小原三郎さんは、国の建設国保の育成強化を求める決議の精神を都でもすすめてほしい、また組織をあげて国保料の収納につとめている。目黒支部の佐藤豊さんは、若い人の賃金が下がって長時間労働が常態化している。病気になり労災保険も使えず、大変な人もいる。

土建国保が「命の綱」だ

台東支部の小島保二さんから日雇いの仲間は仕事が少ないなかでも、建設国保を頼りにしており、数日働いた中から保険料を払っている、などきびしい仲間の状態と建設国保が「命の綱」として大事にされている姿を訴えました。

秋好課長は、貴重な意見と前置きし、私の知らない話もあり、アスベストのことや保険料の収納については良く理解できた。地域国保には区市町村で1400億円もの税金を投じている。補助水準については前任者と同じ立場だ。国の国保組合に対する攻撃には皆さんの力も得ながら守っていきたいと発言。会場からは拍手が起きました。

交渉後、松尾社保対部長は、組合としても要請を強め、仲間の実態を理解してもらうようにしていく、と決意をのべました。 |

|

| 全会派の支持うけ 予算要求闘争の始まり |

|

| 3,365人が参加した都庁前集会 |

7月12日、平成18(2006)年度の東京都に対する予算要求を中心とする諸要求を掲げた「7・12全都建設労働者対都要請行動」が3365人の参加でとりくまれました。

午前9時45分、会場の都庁第2庁舎前から「交渉団がんばれ」の声援に送られて財務局、福祉保健局、都市整備局など6つの局と都議会各政党に交渉団が出発。10時から集会がはじまりました。

はじめに鈴木東京都連委員長が「今日が予算要求の秋までの長いたたかいの始まりです。いま交渉団が出発しましたが、ご参加の皆さんはぜひそのサポーターとしての役割をお願いいたします」とあいさつ。

来賓として全建総連の佐藤書記長、都議会共産党吉田幹事長、民主党名取幹事長、公明党藤井労働局長があいさつしました。

続いて田口東京都連書記長が基調報告。「いま一世帯48万円の国保補助金をもらっています。これはハガキ一枚で12万円の補助金になっているということです。誰もが参加できる行動として、要請ハガキの記入をお願いしたい。すでに都議会の全政党から都費補助金の現行水準確保のご支持をいただき、120人の議員が賛同されているが、今回の選挙で選ばれた議員さんを含めて120人以上の賛同署名を確保したい。三宅島住宅再建支援は、3ヵ月でのべ1354人が協力しました。どの団体もやらなかった支援を私たちの技能を生かしたやり方で行なってきました。アスベストの問題では、企業、国の責任を追及したい。現場の情報を都連にお寄せいただきたい。リフォーム詐欺事件については、地域の住宅センター活動を活発化して、地元の職人をアピールし、悪徳業者を業界から追放したい」とのべました。 |

集会参加ガンバリました |

|

| 上野山さん |

税金のとり方も福祉もおかしい

【品川・電気設備・上野山和男さん】

今は単価もなくて、本当に利益もでません。62歳ですが、働ける間は働きたいという気持です。国は7割給付にしないとペナルティーをかけるなんておかしいですよ。税金のとり方もおかしいし、働く者が安心して暮らせるようにしてほしい。

|

|

| 松本さん |

庭仕事がなくなってきた

【狛江・造園土木・松本英男さん】

昔はお屋敷があったけど、今は相続税を払うのに売るしかないので、庭仕事がなくなってきた。仕事もきびしく単価も安くなったので、土建国保の保障は絶対必要です。組合が国などにどんどん交渉しないと、弱い者はいじめられることになる。

|

|

| 井上さん |

秋好課長の発言に期待する

【八王子・社保対部長・井上十朗さん】

土建国保の問題は、秋の拡大月間にも大きく影響する。交渉では多くの仲間から仕事や保険料の収納、建設国保が必要とされている実例が出された。秋好課長の「前任者と同じ気持で頑張る」という発言に期待し、はがき要請もがんばりたい。

|

|

| 掛端さん |

多くの参加は危機感のあらわれ

【練馬・タイル工・掛端光夫さん】

自分たちの要求には自信を持って、自分たちで頑張って運動し、守るしかない。今日の参加者が多いのは、国保の補助金や制度に対する危機感を持っているからだと思う。今日の集会に参加できなかった仲間も、全国の仲間が一つになって運動していることを見て参加してほしい。たたかっているんだということがわかると思う。 |

|

| 大増税阻止連合が訴え |

政府税調が打ち出した給与所得控除の縮小などサラリーマン増税について、連合は七月一日「阻止するため、あらゆる手段を用いて闘う。不公平を是正し、格差拡大に歯止めをかける税制改革を実現するために全力をそそぐ。みなさん、今こそ一緒に怒り、一緒に闘おう」と訴えた。

アピールの題は「大増税は絶対認めない!」。小泉構造改革によって日本のあらゆる局面で格差が拡大し勤労者の可処分所得が大幅に減少するなか、多くは景気回復を実感することができないままだと指摘。大増税は「さらなる痛みを勤労者・国民に押しつけるだけであり、ようやく回復しかけた景気に水を差すことになる」と強調した。 |

|

| 派遣に道開く建設雇用改善法「改正」案が成立 |

7月8日の参議院本会議で「建設労働者雇用改善法」の一部を「改正」する法案が、自民党、公明党の賛成、民主党、共産党、社民党の反対で可決されました。

この「改正案」は建設労働者の融通ができるようにする「確保事業」と、建設業団体による有料職業紹介を認める「紹介事業」の創設が柱になっています。

企業間で常用建設労働者を融通しあう「確保事業」では賃金は労働者を送り出した業者が支払い、受け入れ業者は送り出し業者に手数料を払うとなっており、雇用責任があいまいになる上、偽装請負業者、派遣企業が参入する危険性もあります。

東京土建はこの「改正案」に派遣労働に道を開くものと反対してきましたが、大手ゼネコンを中心に「派遣全面解禁」を求める動きも強まっていることから、今後さらに「建設労働者派遣禁止」の運動を強めていきます。 |

|

アニメ映画「ガラスのうさぎ」

監督 四分一節子さんインタビュー |

| バグダッドにも敏子が |

|

| 「ガラスのうさぎ」の一場面(製作委員会提供) |

戦後60周年を記念し企画・製作された長編アニメーション映画「ガラスのうさぎ」が各地で上映されています。

1945年3月10日未明、1晩で約10万人が殺されたといわれる東京大空襲、最近の調査では燃焼実験までして襲撃したことも明らかにされています。

ものがたり 「ガラスのうさぎの著者、高木敏子さんは当時12歳。縁故疎開中に母と2人の妹を東京大空襲で失ってしまいます。8月10日、疎開先に迎えにきた父は、二宮駅で敏子の目の前で米軍機の機銃掃射を受けて即死します。敏子は悲しみの中で、必死に生きていこうと…。 |

|

| 四分一節子さん |

アニメーション映画「ガラスのうさぎ」の四分一節子監督にききました。

‐‐製作の動機からお話しください。

原作者の高木敏子さんは、アニメ化に反対でした。高木さんのお孫さんは本だけではよくわからないとアニメにすることに賛成してくれ、高木さんにも同意いただきました。

ご本の最後のところに憲法の話がでてきますので、つくるのはいまだと思いました。イラク戦争と同時進行だったので、60年前のことを描いているのに過去のことを描いているとは思いませんでした。

バクダットに爆弾が落されているあの下に敏子がいると。本当に日本は9条に守られているのだな、ということを意識しました。

‐‐原作にはない部分もありますが…。その部分はとても監督のメッセージを感じます。

アニメを見る人の年齢幅が広いので、いろいろ考えました。敏子が父を撃った弾を捨てるシーンは、アメリカ人への憎しみを捨てることを意味します。憲法の副読本にでている「戦争で何一ついいことがなかった」との文言も、頭の中で場面ができあがっていました。

体験者の話をきくと、遠い話ではないと感じると思うのです。体験者や戦後生まれのお父さん、お母さん、そのお子さん、3代で見てほしいと思っています。60年間日本が平和でいられたのは9条のおかげですが、アッというまに自衛隊がイラクに派遣されたように、アッというまに交戦がおきるかもしれません。

高木さんもおっしゃっているように「二度と戦争はおこしてはならない。平和のために、自分のできることをやってみよう」というメッセージも込めました。

(中野、港など上映を企画している支部もあります) |

|

三鷹主婦の会

平和を語る夕べ開く |

| 大田青年部長がNPT報告 |

|

| 大田青年部長のNPT報告を聞きました |

【三鷹・書記・門傳富夫記】

三鷹支部主婦の会は7月7日支部事務所で恒例の「平和を語る夕べ」を25人の参加で開催しました。

冒頭NHKで放映された「核戦争の地球・核の冬」をみながら、主婦の会が用意したおにぎりとすいとんを食べながら「核兵器も怖いけれど、身近にある原子力発電はもし戦争になったらもっと怖い」など感想を寄せていました。

本部青年部長の大田隆樹さんから、4月29日から5月5日までニューヨークで行われたNPT(核不拡散条約)再検討会議参加の特別講演をしてもらいました。

大田さんは「ニューヨークで核廃絶の署名をしている時、日本人が署名してくれたのが嬉しかった。しかしアメリカ人の中には“リメンバーパールハーバー”といって広島・長崎への核投下よりも真珠湾攻撃はもっと悪いといわれた時、アメリカ人はイエスかノーの2つしか選択しないと切実に思った。国連本部へ行った時、被爆の語りべのところに人垣ができているのをみて感動しました」とのべ、最後に「イラクでの自衛隊は復興支援ではなく、戦争支援だ。世界に誇る平和憲法を何としても守らなければいけない。NPTの集会は年ねん縮少していると聞いたが、私たち若者ががんばらなくてはいけない」と結びました。 |

|

| 横田基地シンポ 11月5日基地包囲行動 |

|

| 山口さん |

東京地評、安保破棄東京、東京原水協などが主催する「横田基地シンポジウム」が7月9日立川商工会議所で開催され、55人が参加しました。

パネリストの平田誓さん(東京平和委員会代表理事)は横田基地の地図を示しながら、米第5空軍司令部機能の強化によるアジア・太平洋全域を統括する横田基地の戦略上重要な役割を指摘し、「基地の実態を知ることがよりリアルに自分たちが直接戦争に関わっていることを知る手がかりになる」と話しました。

海外に出ていく自衛隊の変貌

軍事問題研究家の紙谷敏弘さんは、自衛隊の防衛大綱や中期防衛整備計画に触れ、「自衛の為と称していた自衛隊が海外へ出ていくことを前提とした本格的な軍隊へと移行しつつある」と説明。

日本平和委員会事務局長の千坂純さんは、「21世紀のアメリカのイラク型先制攻撃を世界中に展開するために、米軍を支える最大の基地国家としての役割を積極的に担おうと、自民党の新憲法起草委員会の素案が発表された。日本の平和と主権が問われている」と発言しました。

経済的利益なく騒音被害増す

フロアー発言として、多摩西部支部の山口義郎さん(瑞穂町在住)が「横田に民間機を飛ばす計画があるが、実現しても地元には経済的な利益はない。今でも30万人が騒音で被害を受けているのに、さらに広がる恐れがある」と話しました。最後に11月5日に基地包囲行動参加のアピールを採択しました。 |

|

| 足立平和のつどい 加害忘れずだまされまい |

|

| 熱のこもった辛淑玉さんの講演 |

【足立・電気・瀬田初枝記】

6月25日、足立区竹ノ塚学習センターで足立支部主催の「あだち平和のつどい」を開催し、各分会から250人が参加しました。

最初に、映画「にがい涙の大地から」を上映。旧日本軍が中国に残してきた不発弾や毒ガス兵器のために殺されたり、障害を負った家族がきびしい生活を強いられ、日本の国を相手に裁判を起こしてたたかっている様子が描かれていました。

次に、足立高友会の今井雄吉さんの満蒙開拓団の話が印象的でした。メインの辛淑玉(シンスゴ)さんの講演ではイラクのこと、いじめのこと、日本の学歴社会のこと、女性・子ども蔑視を力強く、きびしく語られました。

最後に戦争責任について、伊丹万作の言葉を引用し「だます者とだまされる者がいて戦争がおこる。だまされた者も実際は戦争に協力していた。だまされることも悪である」

一人ひとりが権力者にだまされることのないようにしてほしい、と結びました。 |

|

| 真の国際貢献とは貧困、差別なくすための活動 |

憲法を守ることが今を生きる私たちの責任

法学館 伊藤塾塾長 伊藤真 |

憲法の大きな役割

「主権」の暴走防ぐこと |

|

| 伊藤真さん |

国民主権にも限界はある

まず最初に憲法はさておいて、法律とは何か、ということを考えてみましょう。人間誰しも手前勝手な生き物です。それが狭い世界で生きていくためには、互いに調整して、互いに利益になるように生きていく必要があります。その手段が法律です。

では私たちは、こういう法律にどうして従うのでしょうか。法律が正しいと考えるからです。では、国民が正しいと思わなくても従わざるを得ないのはなぜでしょう。それは、法律が国民の多数が正しいと考えてつくったものだから、と考えられています。この、法律の正しさは国民の多数が同じ考えに由来するという考え方を「国民主権」といいます。国民の多数が支持して政治の多数派が成立し、これが国会で法案を提出し賛成多数で可決する。これが国民主権の正体です。

そこで、いざ戦争というときに国民の家や財産を国が取り上げても仕方ないという有事立法も、アメリカの尻について自衛隊がイラクへ行くことも、国民主権の立場からは国民の多数がその法律に賛成していると考えるのです。

|

| 戦争体験語りつぐ |

多数派がいつも正しいか?

ヒトラーだって多数派

だからといって、ときの多数が賛成していればどんな法律でもつくってよいのか。実行してもよいのか。それはちょっと違います。多数派はいつも正しいとは言えません。その例が太平洋戦争であり、ブッシュのイラク侵略など、古今の戦争に見られます。ナチス・ドイツのヒトラーはその典型でした。原因は何か。簡単にいえば、情報を国が操作できれば、国民の多数は国のいうことに何でも賛成するようになるというのです。

その他ムードに流されたり、目先のことに目を奪われて大局を見られなくなったときにもそういう傾向が現れます。そのような弱点は誰にもあることなのです。だから、ときどきの国民がいくら多数賛成しても、それを理由に法をつくったり曲げたりしてはならないことがあるはずです。

これを、あらかじめ予防するために法につくっておいたもの、これが憲法です。ときどきの多数でも奪ってはいけない価値、それが憲法に体現されている人権であり、平和主義であるのです。

|

| 自衛隊は今でも世界有数の軍隊 |

政府に人権保障を強制

憲法は国民の武器

国には多数の普通の人がおり、同時に少数の普通でない人がいます。この少数の人も含めた国民全体を保護するのが人権の考え方ですが、すべての国民を視野に入れることはお金がかかりますし、煩雑な手続きを必要とします。国は、できるだけ安上がりに簡単な方法で国民を統治したいと考えます。そこで政府と憲法とはまっこうから対立します。そのようなとき、政府を人権の立場に戻るように強制するのが、憲法の役割なのです。したがって憲法とは何かと簡単に定義すれば、「憲法とは国家権力を制限し、人権を保障するものである」といえるわけです。これを立憲主義といいます。立憲主義とは、憲法に基づいて国が運営されるというだけでは足りないのです。「政府を制限する」さまざまな仕組みが整っているかどうかも問題になるのです。

いいかえれば、憲法とは国民が政府を制限して人権を保障させる武器であり、法律は政府が国民に施策を強制するものともいえるのです。憲法と法律とは向きがまったく逆なのです。その証拠に憲法第99条は、公務員が一方的に憲法を守る義務があると規定しており、「国民」に憲法を守る義務を負わしてはいないのです。では国民は、憲法について無関心でいいのか。違います。私たちは国家に憲法を守らせるために不断に努力しなければならないのです。

憲法と法律の違いとは

そういう法が憲法ですから、自民党の議員とか権力を持つ人たちはいつも「憲法は押しつけられたもの」と感じるわけで、憲法の役割からすれば、それが当然なのです。憲法の条項が人権ばかりなのも同じ理由で、人権というものは、国民が政府に強制する要求の大本だからなのです。

だから、憲法にいろいろこまかいことが書かれていない「不備な法」という人がいますが、いちいち書く必要はないのです。それを定めるのは法律です。法律と憲法の違いは非常に大事なことなので、忘れないようにしましょう。 |

個人の尊重こそ日本の憲法三原理の大本 |

憲法を考える場合、イマジネーション(想像力)が重要になってきます。国民の多数にとって少数派の人びとの苦しみや痛みを理解するのはむずかしいことですが、その隙間を埋めるのがイマジネーションです。

憲法は、国民の多数にとってはどうでもいい存在なのです。しかし少数派に属する人にとってみれば、憲法こそ命なのです。なぜならば、憲法しか本当の意味で少数派の人たちの人権を守る保障を与えている法はないからです。それを明文化したのが13条「すべて国民は個人として尊重される」です。ここには、人はみな生きる権利を持っている、個人のための国であり国のための個人ではない、という考えと、人はみな違った個性を持つ、人間の多様性を受け入れて主体的に生きよう、という発想が盛りこまれていると思います。

ところが、この条文の解釈で「ゆきすぎた個人主義」などという政治家がいます。しかし憲法の発想は、「自分だけがよければそれでよい」という考えとは180度違っています。「人間だれでも幸福になってほしい。そのために私も力を注ぎたい」。これが憲法13条の発想です。

人を尊重することは人権を尊重することであり、人を尊重する政治の仕組みは、国民自身が行なう国民主権でなければならない。そして個人を尊重するのならば人同士が殺し合う戦争は絶対やってはならない。憲法三原理との関係もこういうことになろうかと思うのであります。 |

悲惨な戦争の教訓から

憲法9条の「平和的生存権」 |

|

| アジアから強い批判をあびている小泉首相の靖国参拝(連合通信提供) |

防衛大学校の中途退学者がここ2年急増したといわれます。イラクで人を殺すかも知れないという不安が根底にあるのでしょう。自衛隊のイラク派遣に熱心な首相のもとではありえない話ではない。そこで憲法の問題に移れば、日本国憲法で一番大事な条文が前文第1・2項と9条だということは、申しあげる必要もないでしょう。私は、日本国憲法が平和を人権として認めたこと、これが一番すばらしい点だと考えます。これを「平和的生存権」ともいっています。そして多数決でも奪ってはならないのが人権ですから、平和も多数決でまげてはいけないのです。ただ1人になっても「戦争はいやだ」と叫んでもよい規定なのです。

ところで、これまでお話してきた立憲主義とか個人の尊重とかいう概念は、ほとんどヨーロッパから出たもので、ヨーロッパ各国憲法にも明記されたものですが、憲法前文や9条に表された思想は日本固有のものだという点に重要性があります。ここでは自衛の戦争をふくめていっさい戦争を拒否すると明記しています。これはあのアジア・太平洋戦争の教訓です。軍事力では国民の生命、財産を守れないと日本国民は気がついたのです。そして世界の暴力の連鎖は、誰かが断ち切らなければならない。それが日本の責任だ。これが憲法前文の思想です。

ありえない正しい戦争

私は、これこそ人類の壮大な実験に他ならないと考えています。人間は、殴られたら殴り返す、殴られる前にたたき潰す。これをずっと前から繰り返してきた。けれどそれを以後も続けていたら人類は滅亡してしまう。誰かがその連鎖を断ち切り、非暴力の世界をつくる先頭に立たなければならない。これが憲法前文と9条の思想なのです。武力は持つとかえって相手から狙われる。だから武力を放棄するのです。過去、いろんな国が「国防のため」とか「国際貢献のため」、「集団的自衛権のため」などという口実で戦争を合理化してきました。世の中に正しい戦争と間違った戦争の区別などあり得ない。そういう発想が根底にあるわけです。

暴力の連鎖断つ

世界には戦争の火種がたくさんあります。貧困、恐怖、経済的差別、人種差別などあらゆる火種をなくすための活動こそ、日本がやるべき課題であると、前文でいっています。これこそ真に国際貢献であるに違いない。これが憲法の発想です。なにも軍事力で貢献するだけが国際貢献ではない。世界では武器で死ぬ人よりも飢餓で死ぬ人、病気で死ぬ人の方が圧倒的に多い。そういう方面で活動することこそ「国際社会において名誉ある地位を占める」ことができるのだという思想です。

よく「外国から攻められたらどうする」などという論議が出ます。しかし攻められるということは日本が武力を持とうが持つまいが想定できることですし、攻めてくる敵を倒すためには相手より強い武器を持ち、早く手を出さなければなりません。結局暴力の連鎖に陥ってしまうのです。

アジアとの緊張高めるだけ

いま憲法改正で問題になっているのは、自衛隊を自衛軍と名前を変えて戦力を持ち、海外へ派遣されることを認めるのかどうか、それが平和につながるのか、それとも戦争につながるのか、という論議なのです。私は今のタイミングで軍隊を持つことは、アジア諸国との緊張を著しく高め、国民をいっそう危険にさらすだけだと考えています。 |

時代により大きな差

人権は主張してこそ実現 |

日本は現代まで「人権」なし

これまで「人権」という言葉をよく使ってきました。では、人権とは何でしょうか。憲法そのものが人権を守る武器といってもいいといいました。人民の権利が人権といっても、それは同義反復です。

わが国には現代になるまで人権という言葉はありませんでした。幕末、指導者が大挙してヨーロッパにいき、法律、国の制度などを学んできました。そこで英語のrightという言葉に遭遇します。human rights、人権をどう訳すか、西周(にし あまね)は考えて「人の権利」と訳したのでした。rightとは、「権利」という意味と「正しい」という意味があります。つまり英語では権利と正しいこととは同じ言葉で表される概念なのです。西はそこでrightを権利と訳したとき、「権理」と訳したのです。理とはことわりであり、正しいことという意味です。これがいつの間にか権利、利益にすり変えられてしまったわけです。

ところでこの世に、人権が言葉通り守られている国などありません。イギリスだってhuman rightsという言葉を使ったとき、その中にインド人、アフリカ人など有色人種を含んではいませんでした。フランスで人権宣言をつくったとき、女性はその中に入ってなかった。人権とは、そのようないわば架空の存在だったのです。

いうならば、人権とは「普遍的価値」を体現したものではなく、そういう価値を持つべき存在だ、そのような人々の主張でしかなかったのです。これはいまでも同じです。われわれが主張し続けなければ、消えてなくなってしまうのです。 |

9条変え誰が得する

改憲目的は何かの見極めを |

|

| 今年のメーデーでも東京土建は「護憲」をアピール |

憲法の本質を変えた先進国はない

最後にいろんな改憲論議が出回っていますが、それらについて論評しておきます。

「押しつけられた憲法」、これは先ほどふれました。指導者は常に国民から押しつけられるからそういうのです。強い力を持つ人を弱い立場の人が強いてよりよい生活を要求する、これが憲法の立場なので、ここには「押しつけ」など入る余地はありません。

「古臭くなった」。外国、とくにイギリス、フランス、アメリカなどの憲法は200年300年、本質的な部分を変えていません。ちなみにアメリカ合衆国憲法には社会権などはありません。それら人権は、解釈によっていくらでも盛りこむことが可能です。

「ドイツ憲法は40回以上変えている」。そのとおりですが、ただし改正されている部分は手続きに属する改正であって、本質的な部分はいっさい手をつけていません。本質というのはその国のあり方を定めたもので、どの国でも100年、200年変える国はありません。日本の憲法が持つ人権尊重、平和主義、国民主権の部分を変えるようなことは外国ではいっさい試みられることはありません。

「プライバシー権などが入ってない」。アメリカ、イギリスなどいくつもの国で、そのような新しい人権を規定してない憲法は存在しています。当然のように解釈で保障されているのが実情です。日本ではいまだって、憲法13条があるためにプライバシーの権利が保障されている。ただし住基ネットのように、政治の側が国民に押し付けてくる法律に、人権を侵害するようなものが出てくるのです。政府の側を国民が監視する必要こそが大事なのです。いま、そういう不満を感じる方がおられるとすれば、それは政府の無能のせいだといわなければなりません。

ポイントは改憲によって何をしたいのか、誰がどのような利益を得るのか、ここにあるのであって、そこを見極めることが大事です。憲法9条を変えて軍隊を持つ。それは誰の要求なのか、しっかり見ておきたいと思います。

(6月5日・幹部学校での講演を編集したものです) |

|

| 浅草かっぱ橋商店街 |

地元の田中さん制作

「かっぱ」さんで町おこし |

|

| かっぱ橋の七夕まつりは大変な賑わい(仕掛人の田中憲治さん) |

【本部・中村修一記】

「365日がお祭り」といわれる浅草も、7月に入ると朝顔市、ほおずき市と浅草を含む台東区は大いに賑わいます。

さて、食器街で有名なかっぱ橋、上野と浅草を結ぶ1・3キロにおよぶ商店街では、「第18回下町七夕まつり」が7月9日〜10日に開催されました。この商店街の一角にお店を構えているのが、田中憲治さん(商業デザイン・看板業、台東支部厚生文化部長)。

かっぱ橋商店街のかわいい「かっぱ」のデザインをはじめ、商店街入り口にできた時計台公園のモニュメントも制作し、訪れる観光客の目を引いています。

現在、浅草は常磐新線「つくばエキスプレス」の開通を目前に控え、街の活性化に期待が寄せられています。この開通を盛り上げる「ポスター」や各種看板にも田中さんの技が光ります。

また、田中さんは食通でも知られ、浅草、千住界隈をはじめグルメマップの製作なども手がけ、下町の食文化、歴史文化の発信者としても活躍しています。

|

|

| 森住卓写真展 |

核に蝕まれる地球と題して森住卓写真展が開かれます。

日時 7月28日〜8月2日10時〜午後6時半、入場無料

会場 紀伊國屋画廊(紀伊國屋新宿本店4F) |

|

僕の将来の仕事

蔵前工業3年 林優一 |

| 丈夫な伝統的な家を造れる大工さんになりたい |

| 蔵前工業高校と東京建築カレッジでも教える小沢宏先生の紹介で、林優一君のレポートを紹介します。林君は来年4月から働きながらカレッジ入学希望で、就労先をさがしています。 |

|

| 林優一君 |

大工という仕事は、現場に出てみないとわからない仕事だと思います。かといって知恵のないまま仕事をやるよりも、少しでも木材について知っている方が仕事の内容が違ってくると思い、建築科の学校を出て大工の仕事をやりたいと思いました。

もう一つの理由は、中学校の授業でやった木材加工です。中学生の頃、木材など機械を使用せずに、のこぎりやのみを使用し切断し、かんなや棒やすり、紙やすりなどで加工し、仕上げには塗料を薄く何回も塗り、木製のアタッシュケースを作りました。

この頃から木材に興味を持ち始め、初めはテレビなどの家の特集、リフォーム番組などを見て、次に家の造るところを遠めから見たりなどしています。最近では、現場監督ということも体験しています。

福祉、インテリアも勉強

障害・高齢者が苦労しないよう

その他に、福祉、インテリアの勉強をし、福祉住環境コーディネーター三級を取りました。インテリアの勉強では今年の十月にインテリアコーディネーターという資格を受験します。

家造りは、日本古来の伝統的造りの家を建てていける大工になりたいと思っています。何百年前につくられた奈良の東大寺大仏殿などの釘や金物を使用せずに、木材と木材の接合部に木材を使用するやり方、本ざね、相じゃくり、金輪継ぎなど木材だけで家が造れるのか?と思いましたが、建築を三年間勉強しているうちに、木材で家を造るのであれば、金物で固定するよりも伝統的な造り方の方が丈夫なのではと思ってきました。

私は将来大工になったら、伝統的な造り方、そして、福祉やインテリアで勉強してきた、車いすで廊下を通るにはどのくらいの幅が必要なのか、スロープは何分の何であれば高齢者の人が苦労しないで上がれるか、この部屋ではどういった光の照明を使用すればいいのかなどを大工の専門技術を併せ持ち、長くその家に住める丈夫な家を造れる大工になりたいと私は思います。 |

|

| 広がる“石綿死” |

健診で早期発見を

労災適用へ取組み強化 |

|

| 規定のばく露対策をしましょう |

「“石綿死”10年で51人」建材メーカーのクボタが発表したと6月29日、毎日・夕刊が報じました。その後、アスベストを原料に製品を製造していた企業で“石綿死”の報道が続いています。さらに報道では、工場の近隣住民や作業服を洗っていた家族にまで被害が及んでいることも明らかにしています。

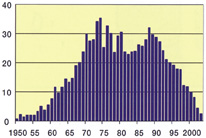

アスベストは1974年の35万トンを最高に毎年輸入されてきました。

一方、石綿にさらされる業務よる労災補償も2000年以降に増えていますが、2003年に878人が死亡したうちで、労災認定されたのは、アスベスト製造工場労働者を中心にした83人にとどまっています。

これは、アスベストを暴露してから石綿肺や癌などを発病するまで数十年かかる「静かな時限爆弾」呼ばれていることを実証し、労災認定のむずかしさを示しています。

すでに国は昨年10月、製造・輸入を禁止していますが、今後、発病者が爆発的に増えることが予想されることと、建築物に使用したアスベストを解体処理するときにもばく露する恐れがあり、大きな社会問題に発展しています。

厚労省は7月1日から石綿障害予防規則を施行し、健康障害防止と労働者への教育を義務化しました。

東京土建では第一に、健康診断の受診率を高めることで、早期発見と、再読影の推進、早期治療をすすめる。第二に、症状の程度に応じて労災適用をさせるとりくみを強化しています。

石綿被害は、輸入と製造を野放しにしてきた国の責任が重大で、健康被害を起こさない対策はもとより、被害者の救済と労災認定のたたかいが重要になっています。

石綿は、耐熱性、耐摩耗性等に優れた性質を持っており、さまざまな用途に使用されてきましたが、特に建材として多く使用されてきました。石綿製品については、ほぼ使用等が禁止されていますが、石綿製品を使用した建築物の解体が増加し問題となっています。

|

|

| 写真はクロシドライト |

石綿の輸入量の推移(万トン・年) |

|

|

| 「建設マイスター」で大臣顕彰 |

初心忘れず頑張る

江戸川支部 片岡茂樹さん(大工) |

|

| 片岡茂樹さん |

5月31日、第14回目の平成17年度優秀施工者・国土交通大臣顕彰式典が東京・メルパークホールで開催され、全国から456人、全建総連では4人の仲間が「建設マスター」として顕彰を受けました。

東京土建江戸川支部の片岡茂樹さん(40歳)から顕彰された喜びの声が届きましたのでご紹介します。

「うれしいの一言につきます。日ごろの仕事では何に貢献してきたかわかりませんでしたが、形にあらわれたことに感謝しています。昔、私が鉋がけをしたその上から、兄弟子が鉋をかけたことがありました。とても頭にきましたが、私より仕上げがきれいで、実力の差が明白でした。このとき技術を向上させたいという強い気持ちが芽生えたのです。

それからは、間近で卓越した技能を教わることができ成長できました。また、使う道具に愛着を持つ大切さもわかりました。

上を目指す若い職人へは『世の中で自分が一番頑張っている』と思ってください。教わる熱意も一番なら、その分だけ成長も早いのです。私も周りに恥じないよう、これからも初心を忘れず頑張ります」。 |