| 第32回幹部学校 550人が一日みっちり学習く |

憲法守り新福祉国家へ

4分科で確信を深める

|

東京土建は6月13日、台東区の浅草ビューホテルに550人の仲間が参加して、第32回幹部学校を開催しました。春の拡大月間で全支部が目標達成し、「史上最高の峰125512人」組織の実現を確信に、さらなる前進を誓いあいました。 |

|

| 第32回幹部学校開校式 |

学校長としてあいさつにたった木下委員長は「春の拡大月間でははじめて5000人を超える成果をあげ、全支部が目標を達成したことに心から感謝します」とのべ、「私たちの要求実現へ都政を変え、国政を変えていくには13万、15万人へと組織を拡大していくしかない。今日はしっかり学び、つぎのたたかいに生かそう」とあいさつしました。

全体会の講義は二宮厚美神戸大学教授が「憲法25条プラス9条の新福祉国家」と題して、「憲法を平和的生存権の思想で守ることが、現在の最大の課題であることをときあかし、東京土建の果たしている役割の重要性と期待を明らかにしました。

午後からは、「都市型工務店に求められるもの」=講師・藤澤好一地域マスター工務店登録運動連絡会議議長、「建設労働者と労働者性」=講師・水口洋介弁護士、「小泉社会保障構造改革の中間報告書とこれからの方向」=講師・公文昭夫社会保障総合研究センター代表運営委員、「国際労働組合運動における新たな注目すべき動向」=講師・坂内三夫全労連事務局長の4分科会で学習を深めました。

どの分科会でも、これからの東京土建の運動が「もうひとつの日本」をつくっていくうえで大きな役割をはたすものであることが話され、参加者は確信を深めました。

まとめの全体会では、狛江支部の松井書記次長が「狛江支部の憲法改悪阻止のたたかい」(内容は左)、町田支部の武藤副委員長が「はじめて目標達成した町田支部の春の拡大月間」を報告しました。

決意表明では、新役員を代表して高橋久美子さん、若手参加者を代表して北支部の猪瀬孝一さんが力強くたたかいへの決意をのべ、大きな拍手を受けました。 |

拡大成功させた「3改革」

60周年、新会館を機にさらに飛躍

|

まとめにたった告坂書記長は一日開催の幹部学校としては前回を60人以上上回る規模での開催となったことと、若い幹部がより結集できるよう日曜日開催も検討していくことをのべました。

そして「拡大運動の成功は意識改革、組織改革、業務改革の3つの改革を進めたことと、本部目標を達成しても、自主目標をかかげさらに奮闘した幹部の先進性・戦闘性によるもの」と総括しました。

さらに「07年1月に全分会の代表者を招いての60周年記念式典を行ない、11月には2、3万人規模の記念行事を東京ビッグサイトで行なう。08年3月には新本部会館竣工、09年には全建総連大会の東京開催も準備に入っている。これらを大きな指標に奮闘しよう」と行動提起しました。

この提起をやりぬこうと「がんばろう」三唱で第32回幹部学校を終りました。 |

学んだことを力にさらにがんばる |

|

| 高橋さん |

自分でも成長を実感

何も知らず分会長になったが

【村山大和・高橋久美子さん】

二宮先生の「健康で文化的な生活を営む権利」を定めた憲法25条のお話は、これまで知らなかったことであり、なるほどと思いました。何もわからず分会長になり今年からは支部の社会保障対策部長になった私ですが、少しずつ成長している自分を感じています。 |

|

| 猪瀬さん |

若者が声上げる時

憲法守るうねり作りたい

【北・猪瀬孝一さん】

おやじに言われて4、5年前に組合に加入しました。今、教宣部と青年部で活動しています。地域では隔週金曜日に「憲法9条守れ」のミニパレードをやっています。これからは私たち若い世代が声を上げていかなければならないし、それが大きなうねりを作っていくと思います。憲法を守るため仲間とともにがんばります。 |

映画、デモ、学習会

多彩な狛江の護憲活動 |

「狛江支部9条の会」は「9条の会」の主旨に賛同し、組合の仲間に、地域のすみずみに広めていくこと。私たち自身の心の中にあらためて平和憲法を意識し、日常の暮らしや仕事の中で身近に憲法を感じ、いかしていくという位置づけで、05年3月8日に発足しました。

5月22日にちょうちんデモを140人の参加で成功させ8月には「父と暮らせば」の上映会をおこないました。あらためて憲法を学ぼうと、「憲法とは何か。歴史、成り立ち」、「情勢の中での憲法」の学習会も行ないました。

地域でも「平和憲法を広める会」、「有事法制に反対する会」、「こまえ9条の会」をつうじて学習会やピースウォークなどを実施しました。

新年度当初に「日本国憲法」全文を全員に配布し、冠バッジもつくり、手帳にはさめる憲法の小冊子も配布しました。

これからのとりくみとしては6月21日に「狛江支部9条の会」発足一周年記念の決起集会・デモを行ないます。この集会までに全分会で「9条の会」結成をめざしています。機関会議でも毎回、2〜3条ずつ憲法学習を行ない、毎月9、19日に狛江駅頭で宣伝しています。 |

|

| 増税阻止の大運動 全建総連が増税反対で集会 |

| 前田委員長 全国で宣伝強める |

| 6月8日、増税反対の旗が林立する社会文化会館では、国民と中小零細事業主への課税強化に反対して全国から代表が結集。参加者は団結の鉢巻をしめ、満員の会場に緊張した雰囲気のはしる中、全建総連大増税反対中央決起大会を行ないました。 |

|

| 全国の仲間の決起を訴える前田委員長 |

「小泉内閣は、各種控除の廃止・縮小で、フトコロから吸い上げるよう税金をとっていく。今日を出発点に大増税反対の全国キャンペーンを展開する」と訴える前田全建総連委員長。

6月8日、会場の社会文化会館には全国から900人(東京土建418人)の仲間が結集し「6・8大衆増税反対中央決起集会」が開かれ、集会後、青山の青葉公園まで「庶民大増税反対」「消費税率を上げるな」とデモ行進を行ないました。

集会では、民主党の江田五月議員から「自衛隊の天下り談合。BSE牛肉問題。堀江・村上ファンド事件。耐震偽装で、まさに偽装内閣だ」と批判。共産党の佐々木憲昭議員は「財界と一体の自民党と財務省は、大企業の法人税にメスを入れることはできない」と告発。社民党の福島瑞穂議員は「小泉内閣は医療制度を改悪し、庶民を切り捨てる政治だ」とのべました。

佐藤正明書記長は「大法人には減税と設備投資の損金計上を許す一方で、大衆大増税を進めている。米軍費用へ3兆円負担など、使い方も監視していかなければならない」と訴えました。

台東支部の渡辺榮一さんは「医療費負担増が怖い。許せない。来年の参議院選挙では与党を過半数割れに追い込む」と怒りを語っていました。 |

|

| 要求を6月議会へ 都民連が都庁前で集会 |

|

| 都民の暮らしを守る都政を |

都民要求実現全都連絡会は6月6日、知事室をのぞみ見る都庁舎前で6月都議会定例会開会日集会を開き250人(東京土建70人)が参加。

「会」の堤敬代表委員は、この議会には都民の暮らしと障害者をおびやかす条例案がでている。自治体の役割は住民の暮らしを守ること。オリンピックのためとして、東京大開発に金を注ぎこみ、このため毎年1000億円ずつ貯めるなど、とんでもないと批判。

集会では各団体の代表が発言し、都教組からは「教育基本法を無視した日の丸、君が代を押しつけ、少人数学級に反対しているのも石原知事だ」。民医連からは「看護師不足は深刻。看護師を増やしてほしい」。障都連は「作業所では月5000円の賃金で、施設利用費が3万円になり、法案に賛成した団体の人もびっくりしている」。都生連の代表は「生活保護の相談に行っても申請書を渡さない。など違法がまかりとっている」。東京大気汚染の代表は甘いディーゼル基準を進めてきた国、都の責任は重大。裁判に勝つまでたたかう」と訴えました。

集会後、石原都知事に対し「憲法を守り、福祉を守る施策を優先することを求める」個人請願を行ないました。 |

|

| 取材記事に挑戦 全員が新聞つくる |

|

| 全体会で機関紙の重要性確認した |

「むずかしいなぁ」「う〜ん」などと真剣にレイアウト用紙に向かう教宣担当者。6月11日午前9時から行われた本部「教宣活動者会議」を本部会館を中心に9教室にわかれ、75人の参加で行ないました。

活動者会議では(1)インタビュー記事を書く。(2)講師は機関紙協会の白岩さんのほかは、内部講師にしたことです。

はじめに向井『けんせつ』編集長から機関紙のもつ“組織者”としての力を発揮し、支部の仲間確信を与えよう、との講演を受けた後、豊田佳二さんと菅原節雄さん(教宣担当中執)に、それぞれ30分間のインタビューを体験。

さっそく、各教室では35行のインタビュー記事を書き、講師から紙面づくりの基本について話を聞き、紙面づくりを始めました。編集する中で『押えて流す』ことの理解が、あらためて大事なことであることを学びました。

まとめの会議では、白岩講師から「読まれる新聞を作るために、さらに学習をつんでください」と励ましの話がありました。 |

|

| 教育基本法改悪は憲法違反 2500人が国会要請 |

|

| 内心をふみにじる憲法許すな |

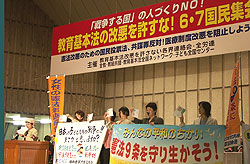

6月7日夜、日比谷野外音楽堂で「教育基本法の改悪を許すな!6・7国民集会」が開かれました。

全労連の熊谷議長が主催者あいさつ、共産党の志位委員長は「小泉首相は自分の内心だけは大切にするが、教育基本法の改悪法案は愛国心や道徳心など20の徳目を国民に押しつけるものだ。『君が代・日の丸』も学習指導要綱にもとずく裁量行政でやってきたのに、法律の定めによることになる。内心の自由を踏みにじる憲法違反だ」と発言しました。

小森陽一東大教授は「現行教育基本法前文の『平和を希求する』条項を削ったのは、憲法9条との結びつきをバッサリ断ったもので、国家の言いなりになる人間をつくるための法案だ」と批判しました。

出版労連、新日本婦人の会、全日本民医連代表が決意を表明。改悪法案を廃案にする集会アピールを採択したあと、参加した2500人は国会請願のデモを行ないました。 |

|

| 練馬支部「9条の会」 共同の署活動で確信に |

【練馬・書記・石島惇記】

練馬支部は5月に『どけんねりま九条の会』を立ち上げ、活動を始めています。そして『憲法改正反対、9条を守ろう』の署名を、練馬区民の過半数を集める取くみが動き出しました。

6月11日、『練馬九条の会』と前日に結成のつどいを行なったばかりの『豊玉九条の会』、『どけん練馬九条の会』が結集し、豊玉地域で署名・対話等の宣伝行動を行ない、全体で70人が参加しました。この日集めた署名は90筆、折り鶴72羽などでした。

練馬労連の市瀬議長より「区民の中に大勢の行動を見せることが大事、行動で自信・確信が持てたことが大きい」との閉会のあいさつで終了しました。 |

|

| 税金活動者会議開く |

| 宣伝と立会い問題を交流 |

【税金対策部・森山正男記】

6月4〜5日にかけ、熱海市で税金対策活動者会議を開催し、95人が参加しました。

小沼税対部長のあいさつをうけ全体会では、経済評論家の熊澤通夫さんから「小泉政権下の税制抜本改革の特徴、構造改革下の抜本税制改革、日本経済・社会の変化と税制のあり方」についての講演(3面に紹介)。午後は、元全国税の石塚幹雄さんから「税務の職場と税務行政の現状」と題して話をききました。

二日目は、「増税阻止の地域運動」「調査対策」の二つの分科会に分かれて支部報告を中心に経験交流を行ないました。増税阻止の地域運動の中では、各地域の創意工夫した宣伝行動が報告され、未実施地域でも宣伝行動を行なっていく決意の場となりました。調査対策では、現状と調査方針が石塚講師より報告と助言があり、立会い問題などを交流しました。

最後に当面の運動の意志統一と経営センターの業務内容の学習をしました。 |

|

社会正義に反する福祉・教育費の削減

大増税路線を問う 経済評論家 熊澤道夫さん |

|

| 大増税とどうたたかうか。講演を聞く全都の仲間 |

|

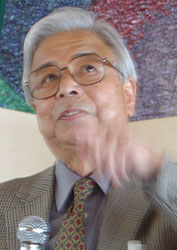

| 講演中の熊澤さん |

|

栃木県生れ、税務講習所修了後税務署勤務、全国税労働組合中央執行委員・調査部長。法政大学・駒沢大学経済学部非常勤講師などを歴任。現在は経済評論家、医療法人役員。著書に「戦後日本の税制」(東洋経済新報社)、「あなたが選ぶ日本の税金」(コープ出版)、「広い薄い税負担の終えん」(自治体研究社)など著書多数。 |

小泉政権の5年間

悲惨な国民負担の痛み

はじめに小泉政権の経済政策の特徴ですが、「金融機関の不良債権、企業の過剰債務、過剰雇用の“三つの過剰”を整理し、強い金融機関と大企業をつくり、その実力によって日本の国際競争力をつける」ものと言えます。

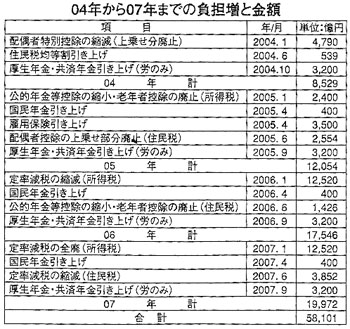

そのために法人税減税、所得税・個人住民税の定率減税廃止など、さまざまな税制「改革」が行なわれてきました。これら小泉税制改革の下で、日本の国家財政は確実に変化してきました。

第1に、所得税と法人税の減税が行なわれたために、税収の中で消費税の割合が増えて、基幹税の主流となっています。つまり税の応能負担原則とか、所得再配分原則は大幅に後退し、代わりに「受益者負担」の考え方が税の分野にもまかりとおるようになっています。

第2に、歳入はいっそう不健全になりました。税収は10%も減り、代わりにほぼ同じだけ、公債費が増えました。税収が減ったのは所得税と法人税の激減が原因ですが、それはとりもなおさず大企業にそれだけ恩恵を与えたことを意味します。

第3に、歳出では国民の暮らしに関係のあるほとんどの施策で縮減され、国民負担増が際立ってきました。社会保障費に悲惨なほどの国民負担がかかってきています。

小泉首相の公約通り、まさに「構造改革の痛み」が国民を襲ったのです。

政治与党が基本方針

社会保障削減で合意

小泉首相は今年9月に退陣するようで、いまやメディアは「ポスト小泉は誰だ」と加熱ぎみですが、政府・与党は、誰がなっても小泉首相の“遺言”を守るようにと歯止めをかけるため、5月下旬に「財政・経済一体改革会議」なるものを発足させました。

小泉政権のもとで、閣僚が合意していることは、「基礎的収支(プライマリーバランス)を2010年代までに黒字にするというものですが、それをどうやるかをめぐって候補者間に意見の食い違いがあります。そこで政府レベルでの調整が必要になり、小泉首相が言う通り、まず歳出削減を最優先として実行するということになりました。政府与党案は次の4点に絞られます。

(1)社会保障全体について歳出の伸びを経済成長率の範囲にとどめる。給付減、自己負担の引き上げ。ただし、負担増が企業にかからないように配慮する。

(2)地方財政には、交付税の見直し、公務員の削減、町村合併の促進、受益者負担の徹底などを断行する。

(3)公共事業は先進国の水準まで引き下げる。

(4)公務員の人件費は政府が決めた純減目標を達成し・上積みする。

控除見直し大増税

「福祉目的税」のワナが

まさに国民に、これまで以上の負担をかけ続けるものです。しかしこれだけがんばっても、基礎的収支黒字化は実現できそうにありません。どうしても増税は必要です。そこで狙われているのが、所得税と個人住民税、それと消費税です。

所得税と個人住民税の増税構想は、昨年6月に政府税調が発表した「個人所得課税に関する論点整理」で明らかになっています。ここでは給与所得控除の見直し、退職金の税制優遇縮小、株式売り買いの分離課税、年金を所得として独立などが提案されています。まさに応能から応益へ、広く負担をにないあい、すべての所得に「公正」に税をかけるという、彼らの考え方が見えみえのものです。

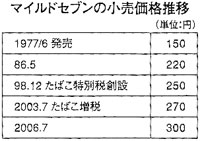

次に消費税増税の問題ですが、2点に絞ってみます。

一点は、消費税を「福祉目的税化」するという構想についてです。いま社会保障費は20兆円で、消費税総額は5%で7・5兆円、単純に計算して社会保障費をすべて消費税でまかなえば二ケタの税率が必要になります。しかも将来にわたって高齢者は増え続けるわけですから、消費税は限りなく増税し続けなければなりません。

「福祉目的税」論議にはそんな危険なワナがあるので、警戒が必要です。

社会的貧困化の道

消費税法は憲法25条違反

第二点目は、消費税は低所得者にとってとりわけ無情な税制ですが、たとえば生活保護を受けている人もいやおうなくとり上げられます。消費税のないアメリカでは「貧困ライン」という概念があって、これ以下の所得の人からは、いっさい税金を取らないことになっていますし、その他の国々でも生活保護基準が行政の支援基準になっています。

日本ではそのようなことを規定した法律がどこにもありません。そういう意味で消費税法は、まさに人間の生存権を保障している憲法25条に違反する、最大の悪法です。

では、私たちが要求する正しい税財政とはどのようであるべきでしょうか。まず「基礎的収支黒字化はそれほど必要なのか」ということです。社会保障とか教育予算を減らすことで、それが達成される代物であるならば、「基礎的収支」の均衡とは、まさに社会的貧困化の目標になってしまいます。そこをめざすのは、社会正義に反することになります。 では、私たちが要求する正しい税財政とはどのようであるべきでしょうか。まず「基礎的収支黒字化はそれほど必要なのか」ということです。社会保障とか教育予算を減らすことで、それが達成される代物であるならば、「基礎的収支」の均衡とは、まさに社会的貧困化の目標になってしまいます。そこをめざすのは、社会正義に反することになります。

私たちが目標とするべき税政策の中で、一つだけ強調すると、「これ以下の所得の人からは税金を取らない」というラインを決めることです。東京土建などが運動している納税者権利憲章の目的にも当てはまるもので、ぜひ早期に実現したいものです。

|

|

| 東京土建60年の団結と闘いの歴史(第1回) |

東京土建は2007年1月15日に組合創立60周年を迎えます。約70人の組合員でスタートした組合は、今や125、000人の日本最大の労働組合に成長しました。「けんせつ」では12月まで月1回、「東京土建60年の歩み」を掲載していきます。第1回は東京土建の結成から、60年の全建総連結成までの歩みです。 |

加配舞で組織を確立

失業対策の闘いもになう |

|

| 東京土建は重税反対を結成当初から訴えた |

|

| メーデー参加の労働者に襲いかかる警官隊 |

70人で結成した東京土建が最初にとりくんだのは、加配米獲得でした。深刻な食糧難のなか、加配米とは一般の都民よりプラスして建設職人に配給される米のことですが、これを東京都と交渉して組合をつうじて行なわせたのです。

加配米とあわせて労務物資の配給も行なうことによって組合員は、47年10月の第1回大会には1050人と大きく前進しました。また、配給を通じて居住地ごとに組織の確立が進み、10月に約60群が、48年3月の第3回大会では組合員1430人、8支部、約100群に増えました。

加配米、労務物資獲得とともに、大きな運動の大きな柱となったのが、「職人から事業税を取るな」の運動でした。手間で働く職人、一人親方にも高額の事業税がかけられたからです。

自由労働者や沖仲士も組織した

48年11月、西部建設自由労働組合と合同大会を開き、名称も東京土木建築労働組合から現在の東京土建一般労働組合となりました。当時の東京土建は現在とは違って失業対策事業で働く自由労働者や港湾で働く沖仲士も組合員でした。49年から50年にかけて東京土建は「失業反対、仕事よこせ」のたたかいに全力をあげました。

朝鮮戦争勃発、レッドパージ(日本共産党員の職場追放)など政治的激動の時期でもあり、たたかいも弾圧も先鋭化し、新宿職業安定所での発砲事件を報じた機関紙「じかたび」が、アメリカ占領軍によって発行禁止にされました。

一方、このたたかいの中で建設職人と自由労働者との要求の違いも明らかになりました。「毎日働いている建設職人の組合費が、始業反対闘争に使われるのはおかしい」の声もあがりました。50年11月、自由労働者は東京土建から分離し、東京土建自由労働組合を結成しました。

建設職人の要求にもとづいての運動を進めた東京土建は52年5月の「メーデー事件」で千葉委員長はじめ約70人の活動家は逮捕、唐澤書記長は指名手配など大弾圧をうけ組合員も半減して1300人になるという大きな打撃をうけました。 |

|

| 電柱に日雇健保のステッカーをはって組合加入を呼びかけた(三枝さん提供) |

仲間が確信もった

日雇い健保の擬制適用

メーデー事件による組織激減、組織を支える柱であった労務加配米の要求もうすれるという困難をかかえながら東京土建は付添婦などと期成同盟をつくり、「建設職人にも健康保険を適用せよ」の運動を進め、国会行動をくりひろげました。その結果、53年8月に日雇労働者健康保険(日雇健保)法ができました。

しかし内容が劣悪なうえ、零細な親方の下で働く建設職人には実際には適用できないものでした。そこで組合を母体とする任意組合を事業主とみなして適用する「擬制適用」を認めさせました。この日雇健康保険の獲得は、それまでの「職人が署名なんか集めたってむだだ」などのあきらめを克服し、「組合に団結してたたかえば、要求は実現する」という自信を組合員に与えました。

また、石工の宿命といわれた「けい肺」を職業病として認めさせる運動も鉱山、炭鉱労働者とともに進め、55年7月に「けい肺法」を成立させました。日雇健保改善の運動をすすめ、次々に成果をかちとりながら、50年代後半東京土建は大きく組織を発展させていきます。 |

わずか1年で分裂した全日土建 |

|

| 電全建総連の結成大会は東京の中野公会堂で開かれ、「全国建設労働組合統一の宿願を達成し…」と大会宣言を発した。 |

結成前から全国組織めざした創立者の夢

60年全建総連結成で実る

東京土建は結成大会で採択した綱領で、「全日本土木建築単一労組の即時結成」をかかげました。建設労働者の要求を実現するには政府や資本に対抗できる全国組織が必要であることを、理解していたのです。

東京土建結成にさきがけて46年8月には「全日本土木建築労働組合促進会」がつくられていました。東京土建結成からわずか5ヵ月後の47年6月、盛岡から鹿児島まで13組合が結集して全日本土建一般労働組合(全日土建)を結成し、東京土建の青戸書記長が全日土建の書記長にもつきました。

しかし、激動の政治情勢が全日土建をゆさぶりました。翌48年の第二回大会で「民主民族戦線」への加入をめぐって分裂、脱退派は全国土建一般産業労働組合を結成しました。

52年6月には、建設職人の全国組織として全国土建労働組合総連合(土建総連)を結成、書記長には東京土建の第4代書記長で、全日土建書記長をつとめていた唐沢平治がつきました。東京土建はこの土建総連をつうじて日雇健保の成立と擬制適用の開始をかちとったのです。

59年、「国民皆保険」の名の下、国民健康保険が実施されました。この機をとらえて東京土建は「日雇加入促進委員会」を発足させ、公営国保改善と「土建労働者は日雇健保へ」の運動を統一して行ない、公営国保本人5割の予定を7割に引き上げさせるとともに、組織も8000人から15000人へと飛躍的に拡大しました。

この日雇健保の運動と、60年安保闘争の高揚の中で、土建総連と全建労、東建産の統一が実現し、60年11月24日、全国建設労働組合総連合(全建総連)を結成しました。組織人員は73080人、明石亀太郎委員長(東京・西部建設)、唐澤平治書記長(東京土建)の体制で、高度成長の下でのたたかいのスタートを切りました。

それから46年、今全建総連は70万人の大組織になりました。 |

47年1月約70人参加で結成大会 |

戦前の闘いを受けついで

焼け野原の中で組合結成に尽力

1931(昭和6)年、賃金の引き下げ反対と、石材業界を支配していた「二分五厘(やくざ)」の追放を要求して、東京全市(当時、東京は市でした)で、40数日間にわたるストライキが行なわれました。

このストライキに青年部長として活躍した20歳の石工が、組合創立者の一人であり、中央執行委員長を長くつとめた伊藤清でした。

また、1928(昭和3)年には日本労働組合全国協議会(全協)が結成され、翌年にはその建設産業の組合として日本土木建築労働組合が結成されます。この組合には、東京土建設立準備委員長をつとめた外沢健次郎(大工)、二代目委員長の佐藤信(大工)らが中心メンバーとして活動しました。

しかし、中国への侵略戦争が激化するにつれ、国家権力の弾圧はきびしくなり、伊藤も投獄・拷問されるなど、労働組合運動は圧殺されていきました。

1945(昭和20)年8月、日本の無条件降伏で戦争はやっと終り、進駐軍による民主化の進行によって、労働組合の結成が進みました。

建設産業でも1941年2月には、外沢健次郎、佐藤信、国府武夫(塗装工)など戦前の全協活動家が組合結成の準備をはじめました。これに、東京工大を出たばかりの青戸純(設計)もくわわり、46年11月には東京土木建築労働組合準備会を結成しました。

一方、41年6月にニューギニアから復員した伊藤清を中心に、8月に関東石材労働組合結成準備会を結成しました。この二つが合流して、「産別個人加盟」の原則をきめたのです。そして、1947(昭和22)年1月15日、下谷公会堂に約70人が参加して、東京土木建築労働組合の結成大会を開き、同日付で機関紙「地下タビ」を発行、東京土建60年の第一歩をふみだしました。 |

東京土建創生期の人たち

名誉中央執行委員 三枝満慈郎 |

|

| 東京土建本部に集まった役員、前列中央メガネの人をはさんで右が伊藤委員長、左が門田書記長(54年・三枝さん提供) |

東京土建の発展支えた「伊藤―門田―鈴木」の三本柱

1949(昭和24)年に東京土建の書記になり、全建総連の書記長もつとめた足立支部の三枝満慈郎さん(名誉中央執行委員)に東京土建草創期の幹部のみなさんの人柄やエピソードをうかがいました。

伊藤清さん(第3、5代委員長)

伊藤さんはよく人の話を聞く人で、自分の意見は最後に言う。でも発言したらそれを貫いたし、みんなも従いました。ある会議の席で、「血ダルマの忠」の異名をとった新田忠太郎さんと、沖縄出身の沖仲士で「ハヤブサの伝」といわれた神谷さんがケンカした。誰も止められない二人をその場でしずめられたのも伊藤さんだからでした。

戦前の活動への敬意も集めましたが、私心がなく組合第一の人でした。結成30周年までの東京土建の発展は「人格の伊藤、理論・運動の門田、実務の鈴木」の三本の柱がしっかりしていたからだと思います。

千葉常和さん(第4代委員長)

千葉さんは伊藤さんと反対で、口も八丁、手も八丁という人でした。企業組合をつくったり、アイデアマンでもありました。

久保田保太郎さん(第2期はじめ副委員長10期)

久保田さんはウデもよかったし、面倒見もよく、石工仲間として伊藤さんを支えました。なかなか納得しない面もありましたが、伊藤さんの方針は絶対に守る人でした。

高井一江さん(第2代書記長)

高井さんは佐藤工業の出身で、事務能力も高くとても優秀な人でした。後に佐藤工業の重役にもなりました。

福田進吾さん(第3代書記長)

福田さんは自由労働者の出身で、ひげ面の闘志ある人でした。当時は「革命近し」という雰囲気で、東京土建建設より、そちらのほうに比重をおいていた印象があります。

門田清さん(第5代書記長)

門田さんは東京土建に入る前の日本建鐵時代から知っていました。レッドパージにあって、板金の手伝いをしているところを、東京土建の書記に誘ったのです。人当たりはとても柔らかいのですが、理論的に緻密(ちみつ)で、一度言ったことは曲げない人でした。 |

東京土建 あの時その時 |

結成1年で亡くなった外沢健次郎準備委員長

東京土建の初代委員長は石工の平岩清太郎です。戦前からの活動家であり、結成準備委員長であった外沢健次郎は「君は鋭すぎるから、伊藤清君のほうが委員長にいい」といわれ、しょげたと伝えられています。

伊藤清は「新しい出発なのだから運動の経験のない人のほうがいい」と固辞し、平岩が委員長、東京工大を卒業したばかりの青戸純が書記長という体制になりました。

創立大会から10ヵ月後の第1回大会では外沢の親友の佐藤信が委員長、高井一江が書記長に選ばれました。

「東京土建の生みの親は外沢健次郎、育ての親が伊藤清」といわれた外沢健次郎は組合創立からわずか1年、42歳で肺結核のためこの世を去りました。伊藤清は組合創立30周年のあいさつで「芋を食べ粟を食べて勤労奉仕で組合事務所を建ててくれたのが外沢健次郎だったのです…亡くなっていった人たちの夢や期待に組合が本当に応えているのでしょうか‐胸がいっぱいです」と語りました。

最初の本部は京橋区木挽町

東京土建は結成準備会当時から京橋区(現在の中央区)木挽町に事務所を置いていました。48年11月、全日本産業別労働組合会議(産別会議)に加入したことにより、港区新橋の産別会館に移りました。51年11月に港区白金三光町に移り、現在の渋谷区代々木2丁目に移転したのは66年5月で、鉄筋5階建ての現会館を建設したのは72年9月のことです。

新会館は新宿区北新宿に08年3月に竣工の予定ですから、本部移転は43年ぶりということになります。

メーデー事件で52年大会開けず

メーデー事件によって、東京土建は西部の各支部を中心に大きな打撃をうけ、52年の大会は開催できませんでした。支部長が率先して東京土建の看板をはずし。「組合はつぶれた」と思った仲間も多くいたといいます。 |

|

後継者養成、組合活動に生涯をささげた

藤間與治さんを偲ぶ会 |

先生の存在は大きい

一生忘れることできません |

| 6月9日東京土建技術研修センターで、技能後継者養成と組合活動に生涯をささげた足立支部元委員長の「藤間與治さんを偲ぶ会」をカレッジ関係者46人の参加で行ないました。 |

|

| 藤間さんの思い出を語るカレッジ卒業生 |

木暮理事長の「黙とう」の掛け声で全員黙とう後、土方茂指導員責任者は「私は自称藤間さんの一番弟子です。今日は藤間さんの生涯を祈念して、献杯ではなく乾盃したい」

藤沢校長は「藤間さんは大工として、弟子にどう教えたらよいか見抜く教育力、設計者とお客さん、組合の中でつちかった調整力に秀れた人でした。もっといろんなことを藤間さんから聞いておけばよかった」。

橋本英夫教務運営委員は、「カレッジ生に真っ先に助けの手を出すのは藤間先生、生徒がかわいくてかわいくてしかたがない、という感じでした。自分の育てた生徒が指導員に育っていることを喜んでいました」。

藤間さんからさしがね講習の指導を受け、全建総連の技能競技大会で金賞をとった片岡茂樹さんは「現場ではひっぱたかれて教わっていましたから、聞けばすぐ答えてくれる藤間先生の存在は本当に大きなものがありました。藤間先生と会わなければ、どういう大工になったか。一生先生を忘れることはできません」。

藤間さんと一緒に仕事をした小田切安男指導員は「心があたたかい人でした。だから仲間が増えたんだよ」。

カレッジ卒業生の小川智史さんは「卒業制作の御輿づくりは、先生の指導がなければできなかった」。

最後に全員で「カレッジ校歌」と「見上げてごらん夜の星を」を歌い、カレッジで献身的に活動された藤間さんに感謝の思いをはせました。 |

|

| 瀬田さんが大臣顕彰 建設マイスターとして |

|

| 奥さんの初枝さんとともに受賞を喜ぶ瀬田さん |

【大田・鉄骨・柄澤文雄記】

5月30日、メルパルク東京で平成18年度国土交通大臣が技能・技術の優秀者で後進の指導・育成に努めている者を顕彰する建設マイスターに、東京都連代表で電工の瀬田宗市さん(本部仕事対策部長)が選ばれ、奥さんの初枝さんと一緒に表彰されました。

東京土建では木下委員長、橋本英夫さん、片岡茂樹さんについで、4人目となります。瀬田さんは「私が賞をいただくことで建設労働者の社会的な地位の向上につながれば」と話します。

奥さんの初枝さんは「主人とともに組合活動をしてきた努力が実ったと思います」と話しました。

今回全建総連からは瀬田さんと建設埼玉の布川さん(瓦工)、中里さん(板金工)、神奈川県連の金子さん(大工)の4人が推薦され、大臣顕彰を受けました。

夕方全建総連の顕彰祝賀会が行なわれました。 |

|

多摩稲城主婦の会 梅懐石に梅風呂

多摩稲城支部 |

| 青梅でお肌もスベスベ |

|

| 梅風呂に入ってごきげんです |

【多摩稲城・主婦・岩武佐代子記】

6月11日多摩稲城主婦の会は日帰りバスツアーに出かけました。行き先は青梅、吹上しょうぶ公園。10万本の花しょうぶで有名です。

うす紫や濃い紫、白など216品種あるそうです。ちなみにしょうぶ湯に入れるのは種類が違うそうです。

昼食は、梅の里・九兵衛で梅懐石をいただき、梅風呂に入りました。梅と高麗人参のエキス入りで、よく温まりお肌もスベスベになりました。

つぎは吉川英治記念館、沢乃井酒造の利き酒、ままごとやでお豆腐をいただきました。

女性15人、男性4人、子ども5人で、車中では行きも帰りもビンゴや珍俳句など笑いがたえませんでした。 |

|

土建と民商商工まつり

新宿支部 |

【新宿・タイル・大野守記】

東京土建新宿支部と新宿民主商工会共催の「商工まつり」を5月28日、戸山公園で行ないました。

組合ではお手のものの、まな板削り、包丁とぎ、耐震相談。子ども向けに、木工教室、ヨーヨーつり、ミニSL。主婦の会は、ポップコーンと花の販売をしました。

ミニSLは子どもたちに好評で、2400人も乗客がありました。落合西分会では、コーヒー販売と左官の壁塗り実演、布の端切れでカーネーションづくりを行ないました。 |

|

潮来花嫁さんに感動

西東京支部 |

【西東京・主婦・宮島しづ子記】

6月4日主婦の会では、拡大達成を祝して潮来日帰り旅行に32人で出発しました。

バスの中では斉藤厚生文化部長が本日の行程、25人の新しい仲間ができた喜びの報告がありました。

車窓より見る利根川周辺の田んぼは田植えも終り、緑のじゅうたんがあざやかに映りました。現地に11時到着。さっそく舟で十二橋めぐり。

途中唄にある「潮来花嫁さん」と出会い、感動しました。舟に「寿」と書かれた赤い字が印象的でした。また偶然、歌手の橋幸夫さんの乗っている舟とすれ違い、みんなキャー、キャー、まるで子どものようでした。

午後は納豆博物館、梅酒工場の試飲もあり、楽しい一日をすごすことができました。 |

|

| 地産地消と現代建築の課題 カレッジ生が宿泊研修 |

| 飯能、秩父の川上から学ぶ |

|

| 飯能の清水棟梁(左) |

カレッジ入学式から2ヵ月。5月26〜27日、11期生30人は飯能・秩父研修にとりくみました。

研修の目的は、川上の林業・製材業者、地元材を生かす地域の棟梁の生き方に学ぶこと。また研修生同士お互いの交流を深め、今後の学習の意欲と決意を確かめあう機会とすることをめあてとして、藤澤校長、木暮理事長、講師、指導員あわせて40人の大部隊となりました。

共同組合フォレスト西川では、墨付け、刻みがコンピューター制御されています。しかし、建築の基礎がないとプレカットもちゃんとは使えないとの説明。

飯能の清水棟梁は、下小屋で木組みの基本について渡りあご工法で組んだ小屋組の仮組をつかって講義してくれました。

吾野の原木センターで80歳を超える鴨下社長は地元の材木市場の自負と窮状を訴えられました。

秩父の山中棟梁がどうしても見てほしいと提案されたのは秩父・中津渓谷の一番奥の地に立つ「森林科学館」。木、鉄、ガラスなどのとりあわせが追求される現代建築です。これからの木造建築の可能性の追求があるといいます。

在来の技術を学びつつ現代の課題に応える木造建築の道をどう切り開くか。宿泊研修の大テーマが見えてきたようです。 |

|

住宅デーで 森さんの新築工事受注

目黒支部油面分会 |

気持ちを一つに上棟式

センターの名に恥じない仕事を |

|

【施主の森義範さんの話】

昨年の4月に父が倒れて、体の自由がきかなくなりました。前の家は段差があって大変でした。

建替えをしたかったのですが、建つのかどうか、木田さんから図面を見せてもらって、「大丈夫建ちますよ」といわれて安心しました。父も母も完成を楽しみにしています。 |

目黒支部の住宅デーのとりくみで、昨年初めて新築工事を受注したと話題になっているのが目黒区中町の森義範さんのお宅です。

6月2日、無事上棟式を迎えることができました。24坪の2階建て、外廻りには「あなたのまちの東京土建 油面住宅センター」のシートが目を引きます。

施工は(有)佐越建築(代表佐藤四郎)で、油面住宅センター加入の鈴木分会長(大工)、仲澤財政部長(塗装)、渡辺電気、かぶらぎ木材など工事関係者10人、須藤委員長もかけつけ、乾杯の音頭をとりました。

現場管理者の佐藤豊さんが「地元のお客さんから仕事をさせていただくのが一番です。分会住宅センターのシートも張らせていただいていますがこの名に恥じない仕事をしていきます」とあいさつ。

分会で気心のしれた仲間が仕事の面でも協力していこうと立ち上げた油面住宅センター、施主の森さんに喜んでもらえる仕事をしよう、完成までがんばろうと気持を一つにした上棟式でした。

〈油面分会住宅デー〉

毎年油面公園で地域の子どもたちを対象とした親子工作教室は大好評です。昨年の6月住宅デー会場に森義範さんのお姉さんが敷地との関係で「建替えができますか」と相談に見えました。大工の佐藤豊さん、設計士の木田江津司さんが自宅を訪問し、何度も役所に足を搬び、確認をとることができました。この間の信頼関係が受注に結びつきました。

|

| 6月2日森さんの親せきも集まりなごやかに上棟式を行いました |

|

|

第3回住宅デー実行委員会で相談百件めざし相談員証作成

目黒支部 |

【目黒・書記・首藤甲二記】

住宅デーに向けて6月2日第3回目の実行委員会を開催しました。

目黒区役所の職員を講師に、区の耐震診断と住宅に関する各種助成制度についての学習会を行ないました。また本部作成のビデオを見てから、各分会の準備状況を報告してもらいました。

昨年の住宅デーの経験から、今年は新築も含め相談100件、組合員と家族の参加は500人、来場者は2400人以上をめざしています。支部では「住宅相談員証」も作成します。 |